「15cmどのくらい?」という疑問は、誰しも一度は抱いたことがあるのではないでしょうか。

日常の中で15cmという長さは思っている以上に頻繁に登場します。たとえば、ケーキのサイズを選ぶとき、収納スペースを測るとき、洋服の裾を調整したいときなど、あらゆる場面で「だいたい15cmくらいかな」と感覚で判断することが求められます。

しかし、定規が手元にないと、その「15cm」がどれくらいの大きさかを正確にイメージするのは意外と難しいものです。そこで本記事では、「【定規なしOK】15cmを感覚で測る方法」と題して、誰でも身の回りの物や身体の一部を使って、感覚的に15cmを把握できる方法をご紹介します。

読み進めるうちに、あなたの中に「15cmってこのくらいか!」という確かな感覚が芽生えるはずです。まずは感覚的なイメージから始めて、徐々に実践的な測り方や応用法へと掘り下げていきましょう。

15cmってどのくらい?まずは感覚でイメージしよう

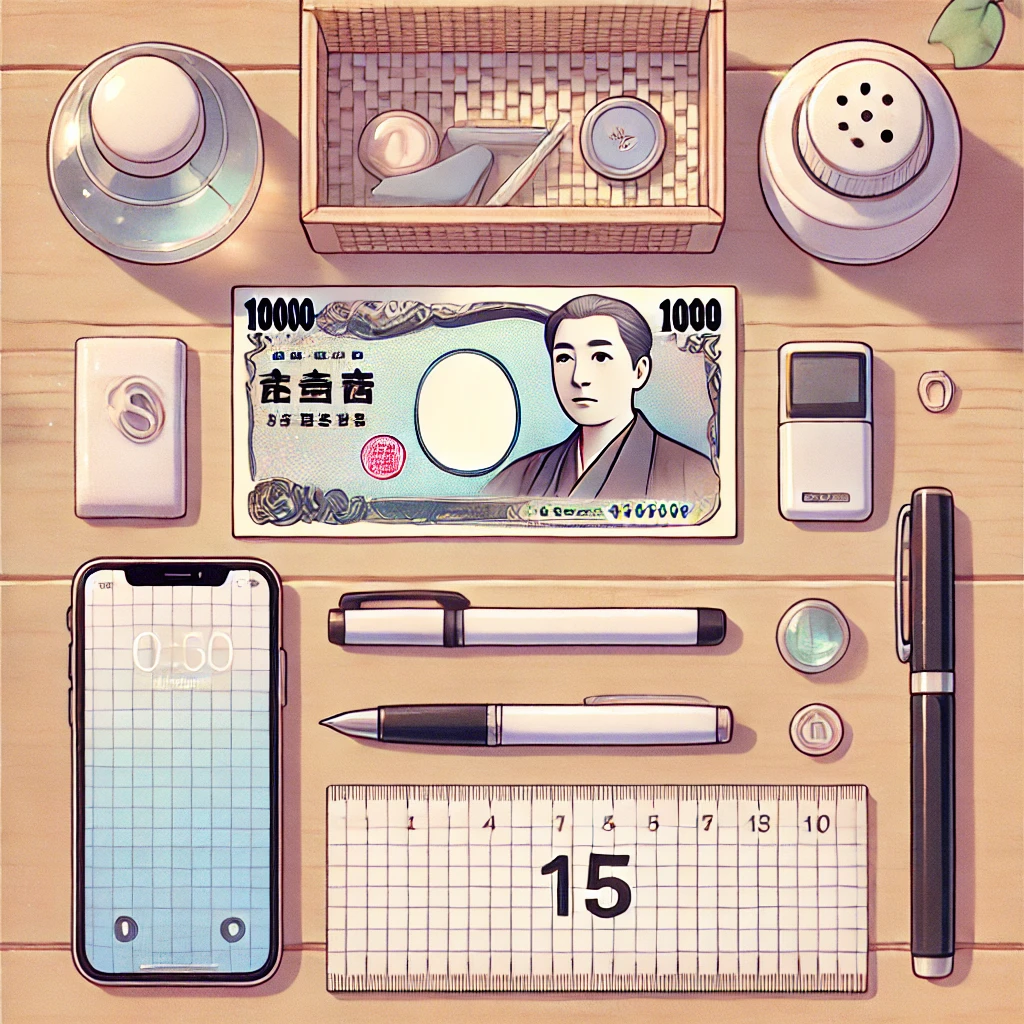

千円札1枚とほぼ同じ長さ!

日本の千円札の長さをご存じでしょうか?実は、千円札の横幅はおよそ15cmと、まさに今回のテーマである「15cm」とほぼ同じサイズになっています。

財布の中に1枚は入っていることが多い千円札を広げてみれば、すぐに15cmの感覚をつかむことができます。しかも紙幣は折れにくく、比較的まっすぐな形を保ちやすいため、定規の代用としても優秀です。

たとえば、通販で購入した小物のサイズが「15cm」と記載されていた場合、千円札を手に取って確認することで、商品の実際の大きさをイメージしやすくなります。ゆえに、千円札は“持ち運べる定規”とも言えるでしょう。

このように、紙幣1枚の長さ=15cmという感覚をまずはインプットすることで、他の比較対象に置き換えやすくなります。

スマホの長辺とほぼ同サイズ

次に確認したいのが、日常的に使うスマートフォンです。近年のスマホは縦長のデザインが主流で、長辺のサイズが14cm〜16cm程度の機種が多くなっています。

たとえば、iPhone 13や14の長さは約14.7cm、Galaxyシリーズの一部モデルは15.1cmと、ほとんどのスマホが「15cm前後」に収まっています。つまり、スマホを手に取って縦の長さを眺めることで、おおよその15cmの長さを自然と把握できるというわけです。

特にスマホは毎日使うため、その大きさを身体的に覚えている方が多いです。何かの大きさを測りたいとき、「あ、これスマホの長さと同じくらいだな」と思えば、それが15cmの目安になります。

したがって、スマホは“肌感覚で覚える定規”として活用することができるのです。

一般的なボールペンと比較すると?

オフィスや家庭でよく使われているボールペンの多くも、実は15cm前後の長さで作られています。

たとえば、文具の定番である「ジェットストリーム」や「フリクションボール」は、それぞれ約14.5cm〜15.2cmの長さがあります。つまり、ボールペンを1本手に取れば、そのまま15cmの感覚をつかめるのです。

会議中にふとペンを手に取りながら、「これが15cmか」と思うことで、さまざまな場面で応用が効くようになります。また、ペンは真っ直ぐで測りやすいため、実際に何かと比較する際にも便利です。

このように、千円札・スマホ・ボールペンなど、誰もが持っているアイテムを活用することで、定規なしでも15cmの感覚をしっかりつかむことができます。

次に、こうした日用品をさらに実践的に使って15cmを測る方法をご紹介します。

身近なもので15cmを体感する方法

手のひらや指を使った測り方

自分の体の一部を使って長さを測る方法は、外出先や道具がないときに非常に便利です。特に「手のひら」や「指」は、誰でも使える簡単な測定ツールとなります。

たとえば、大人の手のひら(手首から中指の先まで)の長さは、男性で約18〜20cm、女性で約16〜18cmが一般的です。つまり、手のひらをやや狭めに見積もることで、およそ15cmの長さの感覚を掴むことができます。

また、中指一本の長さは平均で7〜8cm程度ですので、指2本分でだいたい15cmになります。自分の指を使って繰り返し確認しておくと、感覚的に「これくらいが15cm」という基準を身につけられます。

ちなみに、筆者は中指と薬指をまっすぐ揃えるとちょうど15cm弱だったので、出先ではそれを目安に使っています。こうした個人の特徴を活かせば、センチ単位での測定も感覚でできるようになります。

ただし、人によって体のサイズは異なるため、事前に一度定規で測っておくと、より正確に活用できます。

文房具や本でざっくり測る

文房具や書籍も、15cmの感覚をつかむうえで非常に便利なアイテムです。とりわけ、文庫本のサイズはほぼ統一されており、「文庫本=高さ15cm前後」と覚えておくと、いつでも15cmの目安になります。

たとえば、文庫本サイズの代表格である新潮文庫や角川文庫は、縦の長さが15.2cm前後です。つまり、読書中の本を見ながら「これが15cmか」と思うだけで、自然と感覚が身に付いていきます。

また、消しゴムや定番のハサミも意外と15cm前後の大きさで設計されていることが多く、特に学童用ハサミは長さ約14〜16cmとほぼ一致します。

さらに、スティックのりやペンケースの長さも確認しておくと、複数の比較対象ができてより正確な判断ができるようになります。

家にあるアイテムで代用しよう

家庭内にあるもので「15cmってどのくらい?」という疑問に応えるには、キッチン用品や生活雑貨が便利です。

たとえば、家庭用のスプーン(カレースプーン)は約15cmで設計されていることが多く、子ども用の食器類も15cm程度のものが多く見られます。カトラリーの長さを基準にすれば、日常のなかで自然と15cmの大きさを体感できます。

また、ティッシュ箱の短辺(横幅)は約11〜12cm、長辺は24〜25cm程度なので、短辺1.3個分ほどでだいたい15cmという感覚も養えます。

その他にも、目安として洗面所にある歯ブラシは14〜17cm、リモコンの短いモデルも15cm前後で設計されています。これらを比較しながら日常の中で「これは何cmくらいだろう」と意識してみると、測る力が自然と養われていきます。

このように、身の回りにあるものを積極的に使えば、15cmの長さは誰にでも感覚で捉えることができます。

では次に、「定規がないとき」に実際にどうやって15cmを測るのか、さらに詳しく見ていきましょう。

「定規がない!」ときの15cmの測り方

自分の指の長さを基準に

外出先や緊急時に「定規がない!」という場面でも、実は自分の身体を使って簡単に15cmを測ることができます。前述のとおり、指の長さは測定における便利な基準となります。

たとえば、大人の中指1本の長さは約7〜8cm、2本をまっすぐ揃えるとちょうど15cm近くになります。実際に自分の指で測ってみて「どの指とどの指を合わせれば15cmか」を知っておくと、感覚で測れるようになります。

また、手のひらの横幅(親指の付け根から小指の付け根まで)は、多くの人で約15〜18cm程度。この数値も15cm測定の参考になります。

実際の活用例として、DIY作業中に定規を忘れてしまった場面でも、自分の指2本を基準に測って木材を切断したという声はよく耳にします。それだけ身体の一部を基準にする方法は汎用性が高く、覚えておいて損はありません。

ティッシュ箱・スマホで代用

自宅に必ずあるといっても過言ではないティッシュ箱は、15cmを測る際の定番アイテムです。一般的なティッシュ箱の横幅は約12cm程度なので、これに指1本(約3cm)を加えることで、15cmに近づけることができます。

また、スマートフォンも有効です。現代のスマホは多くが14〜16cmの長さで設計されているため、縦の長さをそのまま15cmの目安として使えます。

たとえば、iPhone SE(第2世代)の全長は約13.8cm、iPhone 14は約14.7cm、Androidの一部機種では15cmを少し超えるものもありますが、誤差の範囲内で実用的です。

このように、ティッシュ箱とスマホという「家の中に必ずある物」を使えば、定規がなくてもほぼ正確に15cmを測ることができます。

コピー用紙A4を三等分して活用

紙で長さを測るという方法もあります。A4サイズのコピー用紙は、縦の長さが29.7cmです。これを3等分すると、ほぼ「15cm」に近いサイズに分けることができます。

実際にA4用紙を三つ折りにして折り目を付けるだけで、約9.9cmずつの等分になります。そこから2つ分、すなわち約19.8cmですが、最後の3分の1を半分に折って15cmに近づけることも可能です。

たとえば、収納ボックスの高さを測りたいときに定規が見つからなかった場合、A4用紙を三つ折りして使ったというケースはよくあります。コピー用紙はどの家庭や職場にもあるため、定規代わりに使える非常に便利なアイテムです。

このように、日常にあるもので工夫して測ることができれば、「定規がないと何もできない」という状況から解放されます。

では次に、「15cm」という長さが実際にどんな場面で登場するのか、日常生活のシーンを通して確認してみましょう。

日常生活で「15cm」が関係する場面

通販でサイズ感が気になるとき

インターネット通販では、商品説明に「サイズ:15cm」と書かれていても、実際にどのくらいの大きさなのかイメージできずに戸惑うことがあります。特に雑貨や小型家電、アクセサリー、キッチン用品などでは、cm表記だけでは感覚がつかみにくい場面が多いです。

たとえば、「15cmの卓上時計」といわれても、写真だけでは手のひらサイズなのか大きめなのか判断しづらいですが、千円札やスマホと比べれば「ああ、それくらいの長さか」と納得できます。

また、通販では「直径15cmのケーキ型」や「15cmの観葉植物」などもよく見かけますが、これらは生活に取り入れるサイズ感をしっかりイメージして購入することが大切です。

このように、通販の世界では「15cm=このくらいの大きさ」という感覚を持っていると、商品選びが格段にしやすくなります。

洋服の裾上げや裾の長さ

洋服のサイズ調整でも15cmはよく登場します。たとえば、パンツの裾上げで「15cmカットしてほしい」と頼むケースや、スカートの丈を「15cm長くしたい」など、縫製やリメイクの現場では頻繁に使われる長さです。

実際に自分の脚にメジャーを当てて「ここから15cm下」と確認するのは難しい場合でも、スマホやボールペンをあてて感覚で測ることができます。

また、子どもの成長に合わせて制服やズボンの裾を調整する場合にも、「15cm伸ばすと今どのくらいか」といった感覚が必要になる場面が出てきます。裾の長さの目安として15cmは非常に現実的な単位なのです。

家具や収納スペースの確認

家具や収納スペースでも、「15cm」はとても重要なサイズ感です。たとえば、棚の高さがあと15cmあればボックスが入るとか、ベッドと壁の隙間が15cm空いているかなど、設置や収納の判断基準になるのがこの長さです。

実際、クローゼットや洗面所などでは、「この隙間に15cmのラックを入れられるか?」と検討する場面がよくあります。こうしたとき、わざわざ定規やメジャーを出さなくても、感覚で「このくらいなら15cm」と判断できれば、スムーズに行動できます。

また、引き出し内の仕切りや、キッチン棚の隙間、下駄箱の高さなど、生活空間の多くがセンチ単位で設計されているため、15cmという長さに対する理解は生活の質を上げることにつながります。

このように、15cmという単位は、私たちの生活の中で非常に頻繁に使われていることがわかります。

次は、食べ物やケーキなど、さらに身近なシーンでの「15cm」を見ていきましょう。

ケーキや食べ物の「15cm」ってどれくらい?

ケーキ5号サイズは約15cm

「ケーキの号数」って、意外とわかりづらいと感じる人は多いかもしれません。実はケーキの号数は「ホールケーキの直径」を意味していて、「5号」は直径約15cmになります。

この5号サイズは、目安として2〜4人分にちょうど良い大きさとされており、誕生日やクリスマスなどのちょっとしたお祝いにぴったりのサイズ感です。

たとえば、家族でケーキを囲むときに、「15cmのホールケーキって十分かな?」と迷う場面もあると思いますが、一般的には一人あたり3〜4cm幅でカットすれば、4人で楽しめる量となります。

この「5号=15cm」という感覚を覚えておくと、ケーキ屋さんでの注文時や通販での選択時に、人数やシーンに合わせたサイズ選びがしやすくなります。

お弁当箱のサイズ感と比較

食べ物で15cmを体感しやすいもう一つの例が、お弁当箱です。特に通勤・通学用のお弁当箱は、縦または横がだいたい15cm前後のものが多く販売されています。

たとえば、女性向けのスリムタイプのお弁当箱は縦15cm、横9cmほど。男性向けの容量の多いタイプでは、横幅が15cmを少し超えるくらいのものもあります。つまり、お弁当箱1つの大きさがそのまま15cmの感覚として使えるというわけです。

また、お弁当を詰める際に「このおかず、15cmくらいのスペースに収まるかな」と考えると、日常の中でも自然と15cmの感覚が身についていきます。

ピザ・タルトのサイズ選びの目安

ピザやタルトのサイズを選ぶときも、「直径15cm」は意外とよく登場します。特に、1〜2人用の小ぶりなピザや、フルーツタルト、チーズケーキなどは直径が15cm前後に設計されています。

たとえば、冷凍ピザの個人用サイズは直径15cmのものが多く、1人前としてちょうど良い量です。また、スイーツの通販サイトでも「15cmのタルト(5号)」といった表記が使われ、サイズ感の指標として使われています。

これらの食品に共通するのは、「直径15cmで2〜3人前の食事・デザートになる」という点です。サイズを理解しておくことで、食卓の計画や人数に合わせたオーダーがしやすくなります。

このように、ケーキや食べ物の世界でも、15cmという単位は非常に使い勝手がよく、私たちの日常に深く関わっています。

次は、人の体の部位を使って「15cmってどれくらい?」をさらに具体的に見ていきましょう。

人体の部位で15cmを例えるなら?

前腕の長さと比べてみよう

身体の一部を使って15cmを感覚で把握する方法は、実に実用的です。その中でも代表的なのが「前腕の長さ」です。前腕とは、肘から手首までの部分を指しますが、この長さは一般的に成人女性で約20cm、男性で25cm前後です。

つまり、肘から手首の6〜7割ほどが15cmと考えると、かなりイメージしやすくなります。実際に自分の腕にメジャーを当てて確認しておけば、目視や触った感覚だけでおおよその15cmがわかるようになります。

たとえば、「家具の隙間に手が入るか」などを確認するとき、前腕の長さでざっくり測るといった活用例があります。したがって、前腕は“実寸に近い生きた定規”としても非常に優秀です。

足のサイズ(22~23cm)と比較

次に比較できるのが足のサイズです。日本人女性の平均的な足の長さは22〜23cm程度なので、15cmはそれよりやや短いことがわかります。特に子どもの足のサイズ(小学低学年)では15cm前後が多く、これも日常的な比較対象になります。

たとえば、靴屋で子ども靴を買うときに「このサイズ(15cm)はどれくらい?」と聞かれた場合、自分のスマホや千円札と比較すれば、サイズ感をより具体的に伝えることができます。

また、靴の中敷きをカットする際などにも15cmの目安が必要になるため、足のサイズと紐づけて覚えておくと便利です。

顔の横幅とほぼ同じ?

意外かもしれませんが、「顔の横幅」も15cmに近い部位のひとつです。大人の顔の横幅(頬骨から頬骨まで)は、平均して14〜16cm程度と言われています。

つまり、顔の正面を見たときの横幅がほぼ15cmであるため、顔のサイズを思い浮かべれば自然と15cmがイメージできます。

たとえば、マスクのサイズ選びで「横15cm」と書かれていた場合、自分の顔の横幅をイメージすれば、「これはちょうど良さそう」か「ちょっと小さいかも」と判断しやすくなります。

このように、身体の各部位の中にも「15cmに近い箇所」がいくつも存在しており、それを覚えておくと、より正確にサイズを捉える力がついてきます。

次は、子どもに対して15cmという長さをどのように伝えるか、家庭や教育の現場で使える方法をご紹介します。

子どもにもわかる15cmの伝え方

学校の定規と比較する

子どもに「15cmってどれくらい?」と尋ねられたとき、最もわかりやすい方法のひとつが「定規」を使って見せることです。多くの学校では15cmまたは30cmの定規が文房具として使われており、すでに子ども自身が慣れ親しんでいるツールです。

特に15cmの短い定規は、小学校低学年の筆箱にもよく入っており、「これが15cmだよ」と一緒に手に取って教えることで、具体的な大きさのイメージが湧きやすくなります。

また、子ども自身が定規を使って身の回りの物の長さを測ってみることで、15cmという長さを実感として覚えることができます。たとえば、鉛筆の長さやノートの縦幅などを測る活動は、学習としても効果的です。

おもちゃや文房具で例える

子どもが日常的に使っているものを使って、15cmの感覚を伝えることも有効です。たとえば、色鉛筆やクレヨンの長さは新品で14〜15cm程度のものが多く、遊びの延長で長さを伝えるのにぴったりです。

また、レゴブロックや積み木なども、組み合わせて15cmになるように並べてみると、視覚的な学びにつながります。たとえば、「このブロック3つ分でちょうど15cmになるよ」と伝えれば、遊びながら長さの感覚を身につけられます。

こうした身近なアイテムを使えば、「15cm=このくらい」という感覚が自然に定着します。

家庭学習で使える実践アイデア

家庭学習の中で15cmを教える際には、実践的な活動が効果的です。たとえば、紙に「15cmの線を描いてみよう」と言って実際に描かせたり、ひもやリボンを使って「15cm分切ってみよう」といった作業を通じて、体感的に覚えさせる方法があります。

さらに、「ティッシュ箱と同じくらいの長さを探してみよう」といったお題を出すと、子ども自身が家の中で探索を始めるため、能動的な学習になります。これにより、「15cmの大きさを探す目」を自然と育てることができます。

また、15cmの紙片を作っておいて、それを物に当てながら長さを比べて遊ぶ「15cm探しゲーム」なども楽しみながら学べる方法としておすすめです。

このように、子どもにとっても「15cm」は身近で理解しやすい単位。遊びや学びの中で自然と取り入れることができれば、感覚的な理解が深まります。

それでは次に、15cmを他の単位に換算したり、異なる表記で理解するための方法について解説していきます。

15cmを他の単位で換算してみよう

mm・m・inchへの変換一覧

「15cm」を他の単位で表すことで、さらに柔軟な長さの感覚が養われます。まずは、基本的な単位の換算から見ていきましょう。

- 15cm = 150mm(ミリメートル)

- 15cm = 0.15m(メートル)

- 15cm ≒ 5.91inch(インチ)

このように、センチは「10倍でミリ」「100分の1でメートル」「約2.54倍でインチ」に換算できます。たとえば、DIY作業や海外製品の仕様確認時に、インチ表記を目にすることがあるため、センチとの対応を知っておくと便利です。

また、ネット通販の海外サイトでは、「この商品の直径は6インチ」と書かれていた場合、それは15.24cm程度になるため、ほぼ15cmと同等と理解できます。

15cm = 0.15mの感覚をつかもう

メートル単位で長さを考える場合、「0.15m」はあまり聞き慣れないかもしれません。しかし、たとえば1mの定規や巻尺を思い浮かべて、その6分の1程度と考えると、感覚的に把握しやすくなります。

建築や内装工事、引っ越しの荷物配置などでは、メートル単位での会話が基本になります。そんなときに、「0.15m=15cm」とすぐに変換できれば、誤解や測り間違いを防ぐことができます。

たとえば、机の脚の高さを「あと0.15m欲しい」と言われたときに、すぐ「15cmのことだ」と認識できるかどうかで作業の正確性が変わってきます。

インチ換算で理解する方法

海外製品やガジェット、パソコンモニターなどでは「インチ表記」が主流です。1インチ=約2.54cmであるため、15cmはおよそ5.91インチです。

つまり、6インチのスマートフォンや小型タブレットは、15cm程度の長さで設計されているということになります。

この換算を覚えておくと、たとえば「7インチのタブレットってどれくらい?」といった質問にも、「約17.8cmくらいだよ」と即答できます。また、液晶モニターやテレビの画面サイズなどもインチ表記なので、普段からcmに変換するクセをつけておくと便利です。

このように、cm以外の単位に置き換えて考えることで、より広い文脈で15cmを正確に扱えるようになります。

では最後に、「もっと正確に15cmを測りたい」という人に向けて、おすすめの便利ツールをご紹介します。

より正確に測りたい人へのおすすめツール

無料で使えるWEB定規

パソコンやスマートフォンを使って、正確に15cmを測りたいという人には「WEB定規」がおすすめです。これは、ブラウザ上で実寸表示される定規で、自分の画面サイズに合わせて調整すれば、実際のセンチメートル単位で測ることができます。

たとえば、「iRuler」や「PreciseRuler」といったサイトでは、画面の解像度やディスプレイサイズに合わせて、正確な15cmを表示することが可能です。

使用前に自分のモニターのインチサイズを選ぶだけで、ブラウザ上にリアルなスケールが表示されるので、印刷不要で手軽に使えるのが魅力です。

スマホ用実寸アプリ紹介

スマートフォンには、15cmを測るのに便利な「実寸アプリ」も多数存在します。たとえば、「Ruler App」や「Measure(Apple純正)」といったアプリでは、画面上に定規を表示して長さを測ることが可能です。

さらに、AR(拡張現実)技術を利用して、カメラ越しに対象物の長さを測る機能を備えたアプリもあります。たとえば「AR Ruler」や「Smart Measure」では、スマホを動かすだけで対象物の長さを測定でき、15cmの確認も簡単に行えます。

このようなアプリをスマホに入れておけば、定規がなくても正確なサイズを測定することができ、買い物やDIYの際に非常に役立ちます。

家にあるもので簡易メジャーを作る

どうしても定規やアプリが手元にない場合でも、家にあるもので簡単に「15cmを測る道具」を作ることができます。たとえば、A4コピー用紙の短辺(21cm)から6cmを折って残した15cmの部分をカットすれば、即席の紙製メジャーが完成します。

また、糸やひもを15cmに切っておいて、それを基準に他のものを測るといった方法も実用的です。こうした簡易ツールを作っておけば、繰り返し使えて便利なうえに、サイズ感も定着しやすくなります。

さらに、15cmにカットしたストローや割りばしを用意しておけば、日常的な測定道具として気軽に使えます。子どもと一緒に作れば、遊びながら長さの学習にもつながります。

まとめ

今回は「15cmどのくらい?」という素朴な疑問をテーマに、感覚で15cmを測る方法から、実際の応用シーン、さらには正確に測るためのツールまで幅広くご紹介しました。

まず、千円札やスマホ、ボールペンなど、私たちが毎日触れている身近なアイテムが、15cmの目安として非常に役立つことがわかりました。さらに、自分の指や前腕、顔の横幅といった身体の部位を使えば、定規がなくてもおおよその長さを感覚でつかめるようになります。

日常生活では、通販でのサイズ確認や洋服の裾上げ、収納スペースの計測など、15cmが意外にも多くの場面で関わっています。ケーキの号数やお弁当箱、ピザの直径といった食の場面でも、15cmはサイズ感を把握するうえで欠かせない単位です。

また、子どもに対しても遊びや文房具を通じて15cmを伝える方法があり、家庭学習においても十分に活用できることが分かりました。単位換算やデジタルツールを使えば、さらに正確かつ多様な場面で対応できるようになります。

このように、15cmという長さは、ただの数字ではなく、私たちの生活のあらゆるシーンに溶け込んでいる実用的な基準です。身の回りのものや身体感覚を使いながら、「15cmの感覚」を自分の中にしっかりと定着させていきましょう。

そして次回からは、さらに他のサイズや長さに関する知識も身につけていくことで、暮らしがもっと便利で楽しくなるはずです。

コメント