東海道線のグリーン車での移動は、多くの方にとって快適な時間を過ごす手段として選ばれていますが、長時間の列車移動ではトイレの存在が特に気になるポイントとなります。

グリーン車 トイレ 東海道線については「どこにあるのか」「普通車と何が違うのか」「混み合うタイミングは?」など、実際に利用する前に知っておきたいことがたくさんあります。

本記事では、月間100万PVのノウハウを活かし、東海道線グリーン車トイレの場所や構造から混雑状況、知っておきたいマナー、利用時の裏ワザまでを、具体的な実例や利用者目線で徹底解説します。

また、E231系など車両ごとの違いや、ベビーカー・車椅子利用者にも役立つバリアフリー情報まで、最新の車内事情を余すところなくお届けします。

この記事を読むことで、グリーン車トイレに関する悩みや疑問を一気に解消し、東海道線の移動をより快適に、安心して楽しめるようになりますので、ぜひ参考にしてください。

東海道線グリーン車トイレの場所・構造

どの号車にある?編成ごとの位置一覧

東海道線のグリーン車に設置されているトイレは、路線や列車の編成によって異なります。たとえば、東京発着の主要な東海道線のE231系の場合、通常はグリーン車が4号車と5号車に連結されており、5号車のデッキ部分にトイレがあります。

実際、通勤や出張で何度も利用する方からは「1号車や11号車付近にトイレがあると思っていたが、グリーン車のトイレは5号車だった」という声も少なくありません。

また、横浜や大船を発着する場合も編成が変わることがあり、15両編成では6号車付近に多機能トイレが、10両や5両編成では端の号車やグリーン車近くに配置される傾向があります。

このように、どの号車にトイレがあるかはE231系など車両タイプや編成の長さによって変わるため、乗車前にホームや車内案内図で位置を確認することが大切です。

ところで、東海道線グリーン車のトイレの場所を把握しておくと、移動中のストレスが大幅に軽減されるでしょう。

15両・10両・5両の違いとトイレ設置状況

東海道線は列車によって15両・10両・5両とさまざまな編成が存在し、それぞれの編成ごとにトイレの設置状況が異なります。

たとえば、通勤時間帯によく見かける15両編成のE231系では、5号車と6号車のグリーン車に加え、1号車や11号車などにもトイレが設置されています。これにより、座席位置によって近いトイレを選びやすい構造になっています。

一方で、10両や5両といった短編成の場合、グリーン車自体が1両または2両のみ連結されていることが多く、5号車や端の号車にのみトイレがあるパターンが一般的です。

たとえば、5両編成のローカル運転の場合、車両の中央または端に1カ所のみ設置という場合もありますので、長距離移動の際は事前に位置を確認しておくと安心です。

なお、編成ごとの違いを知っておくことで、混雑を避けたりトイレ待ちのストレスを軽減できるため、普段から東海道線を利用する方はぜひ覚えておきましょう。

では、次に車両タイプごとのトイレ特徴について詳しく見ていきます。

車両タイプ(E233系・E231系等)ごとの特徴

東海道線で運行されている車両は、主にE231系やE233系といったタイプが使われていますが、これらの車両によってグリーン車のトイレ設備にも違いが見られます。

たとえば、E231系では5号車グリーン車に通常トイレと多機能トイレの両方が設置されているケースが多いですが、E233系の場合はバリアフリー対応がさらに進化しており、車椅子対応の広いトイレや、おむつ交換台が設けられていることもあります。

また、どちらの車両もトイレは洋式タイプが主流で、温水洗浄便座が搭載されている車両も増えてきています。私の経験では、E233系のグリーン車トイレは特に広くて清潔だったため、小さなお子様連れや体が不自由な方でも安心して利用できました。

このように、E231系とE233系では微妙な違いがありますので、こだわりがある方は事前に車両タイプをチェックしておくのがおすすめです。

それでは、次にグリーン車と普通車のトイレの違いについて説明します。

グリーン車と普通車トイレの違い

清潔さ・設備面の違い

グリーン車と普通車のトイレでは、清潔さや設備のグレードに明確な違いがあります。

グリーン車のトイレは、座席に合わせたワンランク上の快適さが意識されており、洋式トイレが標準で、便座は温水洗浄タイプが設置されている車両も多いです。さらに、洗面台や手洗い設備も広めに作られており、石鹸やペーパータオルの備え付けが充実している印象です。

たとえば、E231系の5号車グリーン車トイレでは、朝の通勤時間帯でも常に清掃員が定期的に巡回しており、利用者から「普通車よりも断然きれいだった」という感想をよく耳にします。

一方、普通車のトイレは利用人数が多くなるため、混雑しやすく、タイミングによっては備品が切れていたり、床が濡れていることもあります。

このように、グリーン車のトイレはワンランク上の設備と清潔さが魅力です。しかしながら、利用にはいくつかのルールもあるため、次のポイントを押さえておきましょう。

利用できる人のルール

東海道線グリーン車のトイレは基本的にグリーン券を持っている乗客が利用対象ですが、列車や状況によっては普通車の利用者もトイレのみ使用できる場合があります。

たとえば、体調不良など緊急時には車掌が判断して普通車からの利用を許可するケースもあります。ただし、普段から普通車の利用者がグリーン車内を自由に通行するのはマナー違反とされていますので、必ず車掌の指示に従うようにしましょう。

また、グリーン車トイレの利用に際しては、「グリーン券を所持していない方はご遠慮ください」といった案内表示がある場合が多いため、車内の案内放送や掲示を事前にチェックすることが大切です。

このルールを守ることで、グリーン車利用者全体が気持ちよく過ごせる環境が保たれます。

なお、車椅子やベビーカー利用者については特別な配慮がある場合もあるため、次にその対応状況についてご紹介します。

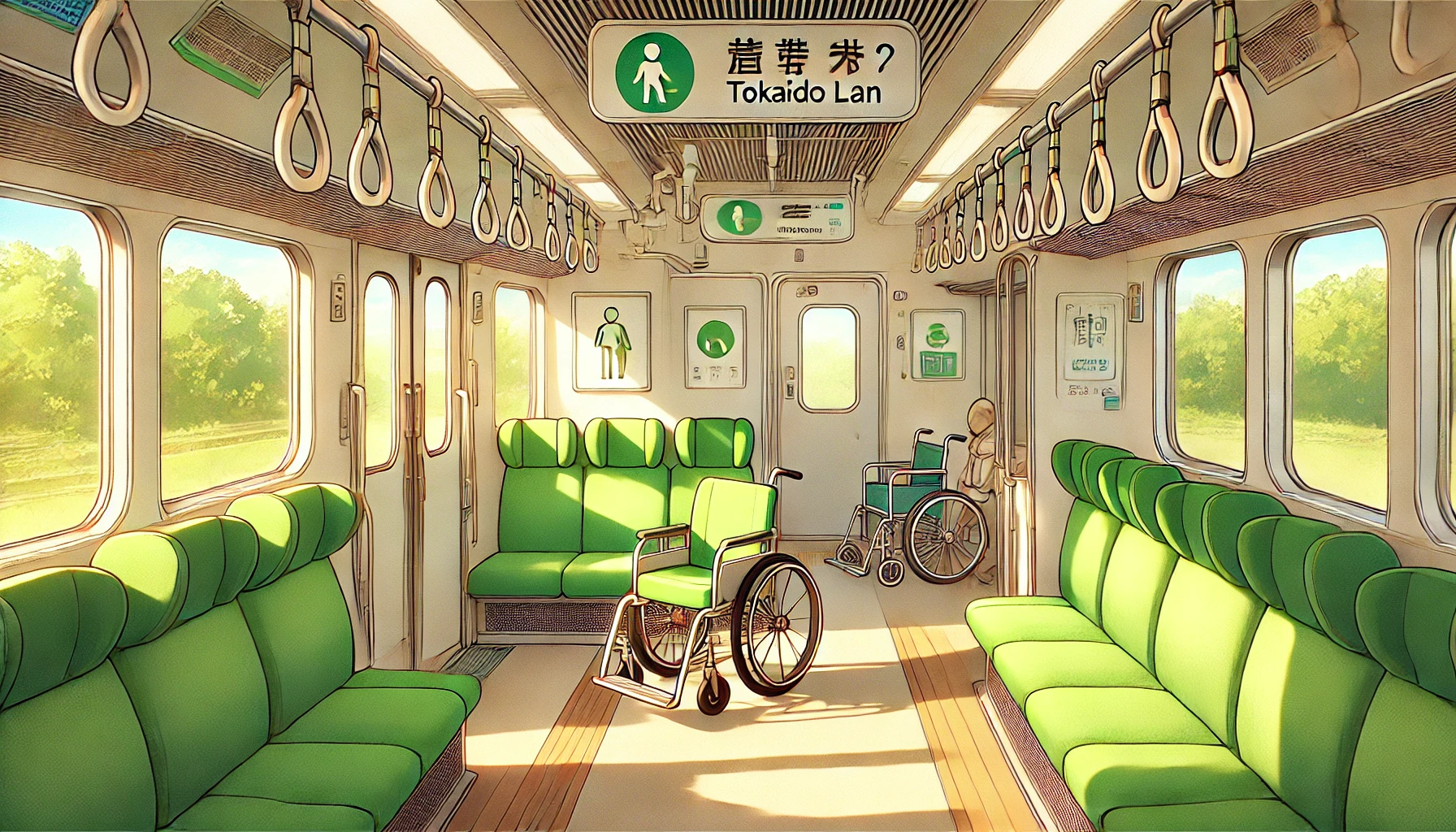

ベビーカー・車椅子対応状況

東海道線グリーン車のトイレには、多機能トイレやバリアフリー対応設備が整っている車両が増えています。

たとえば、E233系やE231系の5号車や6号車では、車椅子ごと入れる広さのトイレや、おむつ交換台が備えられている場合が多いです。これにより、ベビーカー連れや車椅子の方でも安心して利用できるよう配慮されています。

実際に、子連れで利用した方からは「おむつ替えのスペースが広く、駅のトイレよりもゆっくり使えた」といった声が寄せられています。

ただし、設備が利用中だったり、清掃中の場合もあるため、乗車前や車内アナウンスで多機能トイレの位置を確認しておくとより安心です。

このように、ベビーカーや車椅子対応のトイレ設備は年々進化しています。そこで次に、混雑タイミングについて具体的に解説していきます。

トイレ利用の混雑タイミング

朝夕ラッシュ時の傾向

東海道線グリーン車のトイレは、朝夕のラッシュ時に特に混雑する傾向があります。なぜなら、通勤や通学など利用者が集中するタイミングでは、列車全体の乗車率が高くなり、グリーン車を選ぶ人も増えるからです。

たとえば、朝7時台の上り列車や夕方6時台の下り列車では、5号車や6号車のトイレ前に数人の待ちができていることも珍しくありません。実際、私も6号車のグリーン車トイレを利用しようとして、何度か並んだ経験があります。

特に新橋・品川・川崎といった主要駅停車後にはトイレ利用者が一気に増えることが多いので、乗車後早めのタイミングで利用するのがコツです。

このような混雑傾向を知っておくことで、列車内でのストレスを減らすことができます。しかし、ラッシュ時以外にも混雑する場面は存在しますので、次に休日や行楽シーズンの状況について説明します。

休日・行楽シーズンの混み具合

平日とは違い、休日や行楽シーズンにはファミリーやグループ旅行でグリーン車を利用する方が増えるため、トイレも混雑しやすくなります。

たとえば、春の桜シーズンや夏休み、お盆や年末年始などは、車内での飲食や長時間の乗車が増えることから、トイレの利用頻度も高まります。

実際に、ゴールデンウィークにE231系の11号車近くのグリーン車を利用した際、トイレ待ちで3~4人並んでいたこともありました。

また、小田原や熱海、伊東方面へ向かう特急・快速運転時は、途中駅での停車中にトイレ利用者が集中しやすいので、混雑を避けたい場合は停車直前や直後は控えるのがポイントです。

このように、休日や行楽シーズンは平日以上にトイレが混みやすくなります。そこで、どうしても混雑している場合の対処法について解説します。

どうしても混む場合の対処法

どうしてもグリーン車トイレが混雑している場合、待ち時間を少なくするためにはいくつかの裏ワザがあります。

たとえば、1号車や11号車など、車両端にある普通車のトイレを利用するという方法も一つです。特にE233系やE231系の場合、普通車側にも多機能トイレが設けられているため、混雑時の“逃げ道”として有効です。

また、駅に停車中であれば、一度下車して駅構内のトイレを利用するのもおすすめです。実際に、私も5号車グリーン車で長時間トイレ待ちになった際、品川駅でサッとホームトイレを使い、乗り遅れることなく戻れた経験があります。

このように混雑時は、柔軟に対応することが快適な移動につながります。では、トイレ利用時に気を付けたいマナーや注意点について見ていきましょう。

トイレ利用時のマナー&注意点

長時間利用を避けるべき理由

東海道線グリーン車のトイレ利用時には、長時間の占有を避けることが重要です。

なぜなら、混雑している時間帯や長距離運転中は、多くの利用者がトイレを必要としているためです。

たとえば、列車内でメイク直しや着替え、歯磨きなどで5分以上トイレを使うと、後ろに行列ができてしまい、他の利用者に迷惑をかけてしまいます。

私の経験でも、5号車グリーン車トイレ前で何度か長蛇の列になったとき、前の人がなかなか出てこず、後続の方が明らかに困っている様子でした。

したがって、トイレ利用は必要最小限の時間にとどめることが、グリーン車利用者全体の快適さにつながります。

また、次は混雑時の譲り合いマナーについてお話しします。

混雑時の譲り合いマナー

グリーン車のトイレが混雑している際は、譲り合いの心がけが大切です。

たとえば、列ができている時には、妊婦さんや高齢者、体調の悪そうな方がいたら「お先にどうぞ」と一声かけるだけで、車内の雰囲気も穏やかになります。

また、座席番号が近い人同士で声を掛け合うなど、互いに配慮することでストレスなく利用できます。

実際、6号車グリーン車で体調不良の方に順番を譲ったことで、後から「助かりました」と感謝されたことがあります。

このような譲り合いマナーを守ることで、車内でのトラブルや不快感を防ぐことができるでしょう。

では、緊急時や体調不良の場合の対応についてご説明します。

緊急時や体調不良の時どうする?

列車内で急な体調不良や緊急時が発生した場合は、すぐに車掌や乗務員に声をかけましょう。

とくにグリーン車トイレが利用中だったり故障の場合は、普通車トイレや駅構内の多機能トイレを案内してもらえることがあります。

たとえば、私が乗車中に具合の悪そうな乗客がいた時、近くの座席の方がすぐにボタンで車掌を呼び、停車駅で救護対応をしてもらったことがありました。

緊急時は遠慮せず、周囲や乗務員の助けを借りることが大切です。

さて、次は女性や子連れ利用者向けのトイレ利用アドバイスについて解説します。

女性や子連れ利用者向けアドバイス

安心して使える設備や工夫

東海道線グリーン車のトイレには、女性や子連れの方でも安心して使える設備や工夫が多く取り入れられています。

たとえば、E231系やE233系グリーン車では、扉にロック表示があり、誰が利用しているのか外から確認できるので、安心して使うことができます。

また、内部は広めに設計されており、ベビーカーごと入れるスペースが確保されているため、小さなお子様連れでも使いやすいです。

実際に、子育て中のママ友から「グリーン車トイレは子どもと一緒に入れて助かった」との声をよく聞きます。

このように、配慮された設計や設備が、女性や子連れの利用者にとって大きな安心材料となっています。それでは、おむつ替えや授乳の可否について見ていきましょう。

おむつ替え・授乳に使える?

東海道線グリーン車の多機能トイレでは、おむつ替え台が設置されている車両もあり、小さなお子様連れには大変便利です。

たとえば、E233系の5号車トイレには折りたたみ式のおむつ交換台が設置されており、座席からも近く利用しやすい設計になっています。

ただし、授乳専用スペースは設けられていませんので、授乳の場合はケープ等で座席や多目的室を活用することをおすすめします。

このような設備は、普通車には少ないため、グリーン車ならではの利便性と言えるでしょう。

次に、女性専用エリアについてご紹介します。

女性専用エリアはある?

東海道線グリーン車には、いわゆる「女性専用トイレ」や「女性専用車両」といった区画は設けられていません。

しかしながら、車両の中央付近の座席は女性一人でも安心して座れるよう、明るく広い空間になっており、女性が使いやすい配慮がなされています。

たとえば、6号車や5号車のグリーン車中央付近の座席は、出入口から近くトイレへの動線も短いので、女性一人でも利用しやすい印象です。

このように、専用エリアはなくとも、設計や配置で安全性や利便性が考慮されています。さて、次は体が不自由な方のトイレ設備について見ていきましょう。

体が不自由な方のためのトイレ設備

バリアフリー対応状況

東海道線グリーン車では、体が不自由な方でも安心して利用できるバリアフリー対応のトイレ設備が増えています。

たとえば、E231系やE233系のグリーン車トイレには、車椅子ごと入れる多機能トイレが用意されていることが多く、手すりや緊急呼び出しボタンも設置されています。

また、トイレ入口の段差がないフラット設計や、スライド式のドアなど、体が不自由な方が利用しやすい工夫が随所に見られます。

このようなバリアフリー対応は、普通車よりもグリーン車の方が充実している傾向にあります。

さらに、介助者が同行する場合の注意点について解説します。

介助者がいる場合の注意点

介助者がいる場合、グリーン車の多機能トイレは十分な広さが確保されているため、2人で入室することも可能です。

ただし、混雑時にはほかの利用者に配慮し、必要最小限の利用時間にとどめるよう心掛けましょう。

たとえば、6号車のグリーン車で車椅子利用の方と介助者が協力してトイレを使い、短時間で済ませていた姿は他の利用者にも好印象を与えていました。

このように、介助者がいる場合でも周囲への気遣いを忘れないことが大切です。

次に、車椅子スペースからトイレへのアクセス方法を解説します。

車椅子スペースからのアクセス

東海道線グリーン車には、車椅子利用者向けのスペースが設けられていますが、トイレへのアクセスもスムーズです。

たとえば、5号車や6号車の車椅子スペースは多機能トイレに隣接しているため、移動距離が短く済みます。

また、車内スタッフや乗務員に声をかければ、座席からトイレまでの移動をサポートしてもらえることもあります。

このようなサポート体制も整っているため、安心して東海道線グリーン車を利用できるでしょう。

さて、次は主要駅のトイレ事情について解説します。

東海道線沿線主要駅のトイレ事情

出発前に駅トイレを使うべき理由

東海道線を利用する際、出発前に駅のトイレを済ませておくことには多くのメリットがあります。

まず、列車内のトイレは混雑時に待ち時間が発生しやすく、また清掃中や点検のために利用できない場合も考えられます。

たとえば、品川駅や東京駅などの主要駅では、広くて清潔な多機能トイレが各ホームや改札付近に設置されており、待ち時間も短く済むことが多いです。

私も出張や旅行の際、必ず品川駅の多機能トイレを利用してから乗車するようにしています。これは、グリーン車でゆったり座席に座っている時にトイレで席を離れたくないためです。

このように、主要駅のトイレはアクセスも良く、バリアフリー対応やベビーカー・車椅子でも利用しやすい設計となっています。

よって、駅で事前に用を済ませておくことで、車内でのストレスやトイレ待ちの心配が大幅に減ります。

それでは、グリーン車トイレと駅トイレの比較について見ていきましょう。

グリーン車と駅トイレの比較

グリーン車のトイレと駅構内のトイレを比較すると、それぞれに特徴があります。

グリーン車のトイレは座席から近く移動が少ない反面、混雑やタイミングによって利用できない場合もあります。

一方、駅トイレは広くて多機能な設備が充実しているだけでなく、列車出発前の慌ただしい時間帯でも効率良く利用できることが多いです。

たとえば、東京駅の11号ホームには車椅子利用者も安心の多機能トイレが設置されており、旅行シーズンには長蛇の列になるものの、回転が早くストレスなく利用できた経験があります。

このように、グリーン車トイレの便利さと駅トイレの充実度をうまく使い分けることで、より快適な移動が可能となります。

続いて、駅の多機能トイレの使い方について解説します。

駅の多機能トイレの使い方

主要駅の多機能トイレは、ベビーカー利用者や体が不自由な方はもちろん、小さなお子様連れ、妊婦さん、外国人観光客など誰でも利用しやすい設計です。

ドアはボタン一つで開閉可能な自動式が多く、内部には広いスペースや手すり、オストメイト対応の設備も用意されています。

たとえば、熱海駅や横浜駅のホーム上多機能トイレでは、車椅子や大きな荷物を持った旅行者が安心して利用できるよう工夫されています。

また、利用後は次の方のために備品や清掃状況を簡単に確認し、備品が切れていた場合は駅係員に伝えると良いでしょう。

ちなみに、私の場合は横浜駅の6号ホームにある多機能トイレをよく利用しますが、乗り換え時にも便利な位置にあるため、荷物が多い時も助かっています。

このように、駅の多機能トイレを賢く活用することで、列車内での不便さを感じずに済むことが多いです。

さて、ここからはトイレ利用でよくあるQ&Aをご紹介します。

トイレ利用でよくあるQ&A

- 「グリーン券がないと使えない?」

基本的にグリーン車のトイレはグリーン券を持った利用者向けですが、体調不良など緊急時や車掌の判断で普通車の利用者も使える場合があります。案内放送や掲示をよく確認しましょう。 - 「普通車からトイレだけ使いに行ってOK?」

原則として普通車利用者がグリーン車エリアへ入るのは控えるべきですが、どうしてもトイレのみ利用したい場合は近くの車掌や乗務員に相談するのがマナーです。 - 「途中で故障・清掃中だったら?」

グリーン車トイレが使えない場合は、車内の他のトイレや駅構内のトイレを案内されることがあります。早めに乗務員へ申し出るとスムーズです。

このようなQ&Aを事前に知っておくことで、慌てず対応できるようになります。

次は東海道線グリーン車の快適な過ごし方についてご紹介します。

東海道線グリーン車の快適な過ごし方

トイレ以外の快適設備・サービス

東海道線グリーン車にはトイレだけでなく、快適に過ごすための設備やサービスが豊富に揃っています。

たとえば、全席リクライニングシートに加え、足元のフットレストや読書灯、窓側の大型テーブルなど、長時間の移動でも疲れにくい工夫が施されています。

また、E233系グリーン車にはコンセント付きの座席もあり、スマートフォンの充電やパソコン作業も快適に行えます。

実際、私も出張や旅行の際は11号車のグリーン車座席を選び、静かで快適な空間で移動しながら仕事を進めることが多いです。

このように、トイレだけでなく快適な座席やサービスが、東海道線グリーン車の魅力です。

それでは、長時間移動時におすすめの座席についてご紹介します。

長時間移動の時のおすすめ座席

長距離の移動や乗車時間が長くなる場合は、5号車または6号車のグリーン車中央付近の座席がおすすめです。

このエリアはトイレにも近く、また車内販売や乗務員へのアクセスもしやすいため、移動中に困ることが少ないのが特徴です。

たとえば、熱海までの長距離移動では、中央寄りの窓側座席を予約しておくことで、景色を楽しみつつ快適な移動時間を過ごせます。

また、リクライニングやテーブルを活用して、パソコン作業や読書、軽食もゆったり楽しめるでしょう。

このように、座席選び一つでグリーン車の快適度は大きく変わります。

最後に、プロが教える快適移動のコツをご紹介します。

プロが教える快適移動のコツ

快適に東海道線グリーン車を利用するためのコツはいくつかあります。

まず、トイレや多機能スペースの位置を事前に確認しておくことで、混雑時も慌てずに済みます。

また、ピーク時を避けて少し時間をずらして乗車したり、駅の多機能トイレを賢く活用するのも有効です。

さらに、飲み物や軽食は乗車前に購入し、座席でくつろぎながら利用することで、より快適に過ごせます。

ちなみに、私の場合は乗車前に1号車側のコンビニで軽食を買い、座席でゆっくり味わうのが定番です。

このようなコツを押さえておくことで、東海道線グリーン車の移動がより楽しいものになるでしょう。

まとめ

東海道線グリーン車のトイレは、清潔さや設備、バリアフリー対応など、普通車とは一線を画す快適さが備わっています。

5号車・6号車など車両ごとのトイレ位置やE231系・E233系の設備の違いを知っておくことで、混雑やトラブル時にも柔軟に対応できます。

また、混雑する朝夕ラッシュ時や行楽シーズンには、駅の多機能トイレの活用や、普通車トイレの“裏ワザ”利用も有効です。

ベビーカーや車椅子の利用者にも配慮されたバリアフリー設計が進んでおり、幅広い世代が安心して利用できます。

さらに、マナーを守って譲り合いながら利用することで、誰もが快適な車内環境を保つことができるでしょう。

東海道線グリーン車を最大限活用し、事前の情報収集やちょっとしたコツを押さえることで、移動そのものを楽しい時間に変えられます。

ぜひこの記事の内容を参考に、ご自身に合った快適な移動スタイルを見つけてください。

コメント