「生返事」とは?意味と語源を解説

生返事の基本的な意味

生返事とは、相手の話をしっかり理解せずに、曖昧に返事をしてしまうことを指します。たとえば、会話中に「うん」や「へぇ」といった適当な返事をしてしまい、後で「そんな話、聞いてなかった」となるケースが典型的です。

このような返事は、話し手に「ちゃんと聞いてもらえていない」という印象を与えるため、信頼関係に悪影響を及ぼすことがあります。特に職場や家庭において、生返事を頻繁にすると、意思疎通がスムーズにいかず、トラブルの原因となりかねません。

たとえば、上司が部下に「明日の会議の資料を準備しておいて」と指示したときに、部下が生返事をしてしまい、翌日になって準備ができていないといった状況です。このようなケースでは、単なる聞き逃しではなく、仕事の信頼性にも影響を与えることになります。

語源と由来

「生返事」の「生(なま)」には、「中途半端」や「未熟」といった意味があります。辞書によると、「生焼け」「生半可」などの言葉と同じく、不完全な状態を表す言葉として使われています。そのため、「生返事」という言葉は、「完全に相手の話を理解していない状態での返事」を指すようになりました。

たとえば、焼肉を食べるときに「生焼け」の肉を口にすると、完全に火が通っていないため、不安に感じることがあります。これと同じように、「生返事」は、相手にとって不安や違和感を与えるコミュニケーションの一形態だと考えられます。

生返事が使われる場面

生返事は、日常生活のさまざまな場面で使われます。代表的な例として、次のようなケースが挙げられます。

– **仕事中**:忙しさのあまり、上司や同僚の話を適当に聞き流してしまう

– **家庭内**:家族の会話に対して、興味がないときに適当な返事をしてしまう

– **メールやメッセージの返信**:内容をよく読まずに「了解」や「わかりました」と返してしまう

これらの場面で生返事が続くと、相手との信頼関係が損なわれることがあります。特に重要な話題に対して生返事をしてしまうと、後で「そんなこと言ったっけ?」とトラブルにつながる可能性があるため注意が必要です。

次に、生返事をしてしまう心理的な背景について詳しく見ていきます。

生返事の心理とは?なぜ曖昧な返事をしてしまうのか

無意識の生返事

生返事は、無意識のうちに行われることが多く、話し手が「ちゃんと聞いていないのでは?」と不安を感じる原因になります。特に、スマートフォンを操作しながら会話していると、相手の言葉に意識が向かず、生返事になりがちです。

たとえば、子どもが「ねぇ、お母さん、明日お弁当いるんだけど」と聞いたときに、親がスマートフォンを見ながら「うん、わかった」と答えたとします。しかし、翌朝になって「お弁当の話なんて聞いてない」となると、子どもはがっかりするでしょう。

こうした無意識の生返事は、相手との信頼関係を損ねるだけでなく、重要な情報を聞き逃す原因にもなります。そのため、会話中はできるだけ相手に意識を向けることが重要です。

心理学的背景

生返事が生じる背景には、いくつかの心理的要因があります。心理学の観点から見ると、「注意資源の分散」や「コミュニケーションの習慣化」が関係していると考えられます。

1. **注意資源の分散**

人間の注意力には限りがあり、複数のことを同時にこなそうとすると、注意が分散してしまいます。たとえば、テレビを見ながら誰かと会話していると、内容をしっかり理解できないことがあります。これは、「ながら聞き」による生返事が生じる典型的なパターンです。

2. **コミュニケーションの習慣化**

日常的な会話の中で、深く考えずに返事をする習慣がついている人もいます。たとえば、職場で上司が「この書類、午後までにまとめておいてね」と言ったときに、「はい」と反射的に答えてしまい、後で忘れることがあります。これは、無意識に反応してしまうため、実際には話の内容をしっかり理解していないことが多いのです。

対人関係への影響

生返事が続くと、対人関係にどのような影響を与えるのでしょうか? 具体的な例を挙げながら考えてみます。

– **仕事の場面**

たとえば、会議中に上司の指示に対して適当に「はい」と答えてしまうと、後で「そんな話ありましたっけ?」という事態になり、信用を失う可能性があります。

– **家庭の場面**

家庭では、夫婦間や親子間で生返事が多いと、「話をちゃんと聞いてくれない」と不満がたまり、関係が悪化することもあります。

– **友人関係**

友人同士の会話でも、「うんうん」と適当に相槌を打つだけで、実際には内容を理解していないと、相手が「本当に興味あるのかな?」と疑問を持つことになります。

生返事が習慣化すると、人間関係のトラブルにつながりやすくなります。では、生返事とよく似た言葉である「空返事」との違いについて詳しく見ていきましょう。

生返事と空返事の違いを徹底比較

空返事との違い

生返事とよく混同される言葉に「空返事」があります。この二つの違いを明確に理解することで、より適切なコミュニケーションを意識することができます。

まず、「生返事」は、相手の話を完全に理解していない状態で曖昧に返事をすることを指します。たとえば、仕事中に上司から「来週の会議の資料を準備しておいて」と言われたときに、考えずに「はい」と返事をし、後で「そんな指示ありましたか?」となるケースです。

一方、「空返事」は、相手の話に対して、まったく聞く気がないまま機械的に返事をすることを指します。たとえば、スマートフォンを見ながら誰かが話しかけてきたときに、「うん、そうだね」と適当に返してしまう場合が該当します。

つまり、生返事は「聞いているけれど理解していない状態」、空返事は「聞く気がなく自動的に返事をする状態」といった違いがあります。

よくある誤解

生返事と空返事は似ているため、混同されることが多いですが、以下のような誤解がよくあります。

– **「生返事は失礼ではない」**

実際には、生返事も相手にとっては失礼に感じられることがあります。たとえば、上司が重要な説明をしているのに「はい、はい」と適当に返事をすると、「ちゃんと聞いているのか?」と不信感を抱かれる可能性があります。

– **「空返事は悪意があるもの」**

空返事は、必ずしも悪意があるわけではありません。疲れていたり、他のことに集中していたりすると、無意識に空返事をしてしまうこともあります。しかし、それが続くと「この人は私の話に興味がないのでは?」と誤解されることがあります。

– **「生返事と空返事は同じ意味」**

すでに述べたように、この二つは異なるものです。生返事は曖昧ながらも返答の意思はありますが、空返事はほぼ無意識的に行われるものです。

実際の使用例

実際に、生返事と空返事がどのような場面で使われるのかを、具体例を挙げて見てみましょう。

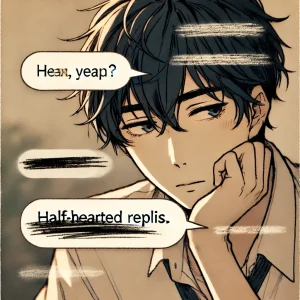

**生返事の例:**

– 上司:「来週のプレゼン資料、今日中にまとめておいて」

– 部下:「はい、わかりました(←実は理解していない)」

– 翌日、上司:「資料どうなった?」

– 部下:「え? 資料って何のことですか?」

**空返事の例:**

– 夫:「週末、友達とバーベキューに行ってくるね」

– 妻:「うん、うん(←スマホを見ながら)」

– 週末になって…

– 夫:「じゃあ、行ってくるね」

– 妻:「え? そんな話聞いてないけど?」

このように、生返事は「聞いているつもりだけど理解していない」、空返事は「そもそも聞いていない」という違いがあります。では、なぜ人は生返事をしてしまうのか、その心理的背景と対処法について見ていきましょう。

生返事をするときの心理的背景と対処法

なぜ人は生返事をするのか

生返事をしてしまう理由には、さまざまな心理的要因があります。人はなぜ曖昧な返事をしてしまうのか、その背景を理解することで対策を考えることができます。

1. **面倒くさいと感じている**

例えば、疲れているときや興味のない話題のとき、詳しく聞くのが面倒になり「うん」「はいはい」と適当に返事をしてしまうことがあります。これは、話の内容に深く関わりたくないという心理が働くためです。

2. **マルチタスク中で注意が分散している**

仕事をしながら、テレビを見ながら、スマートフォンを触りながら……。何かをしながら話を聞くと、集中力が分散し、生返事になりやすくなります。たとえば、メールを打ちながら同僚と会話すると、「ああ、そうなんですね」と適当に流してしまうことがあります。

3. **会話を終わらせたい**

早く会話を切り上げたくて、適当に相槌を打つこともあります。たとえば、営業の電話を受けたときに、興味がないにもかかわらず「はい、検討してみます」と言ってしまうことがあります。

4. **深く考えずに反射的に答えてしまう**

コミュニケーションのクセとして、生返事をする習慣がついている人もいます。たとえば、「お疲れ様です」と言われたときに、特に考えずに「お疲れ様です」と返すのと同じ感覚です。

生返事を減らす方法

生返事をなくすためには、意識的に対策を講じる必要があります。以下の方法を実践することで、より良いコミュニケーションができるようになります。

1. **アイコンタクトを取る**

目を見て話すことで、相手の話に意識を向けることができます。たとえば、子どもと話すときに目を合わせて「それでどうしたの?」と質問をすると、自然と会話に集中できます。

2. **会話に質問を交える**

生返事を防ぐためには、相手の話に質問を加えるのが効果的です。たとえば、「明日の会議、時間変更になったよ」と言われたら、「何時に変わったんですか?」と聞き返すようにすると、会話に意識を向けられます。

3. **ながら聞きをやめる**

スマートフォンやパソコンを操作しながら話を聞くと、生返事になりやすくなります。大切な話をするときは、手を止めてしっかり聞くようにしましょう。

4. **一度言葉にして確認する**

「明日までに資料を仕上げておいて」と言われたとき、「了解です、明日までですね」と言い直すことで、認識のズレを防ぐことができます。

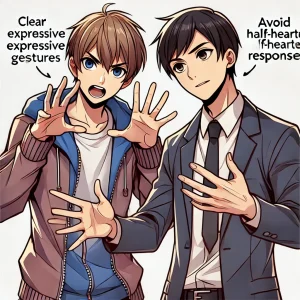

効果的なコミュニケーション

生返事をしないためには、より良いコミュニケーションの習慣を身につけることが大切です。

– **適切な相槌を使う**

「うん」「へぇ」ではなく、「なるほど、それは大変ですね」など、具体的なリアクションを取ることで、話をしっかり聞いている印象を与えることができます。

– **相手の話を要約する**

たとえば、「来週の会議の資料を準備して」と言われたら、「来週の会議ですね、了解しました」と要約して答えると、相手に安心感を与えます。

– **適切な間を取る**

すぐに返事をせず、一呼吸おいてから答えると、落ち着いて考えて話を聞くことができます。

生返事が減ることで、仕事でも家庭でも円滑なコミュニケーションが取れるようになります。では、次に職場での生返事がどのような問題を引き起こすのかを見ていきましょう。

職場での生返事が招くトラブルとその回避策

職場での生返事の実例

職場では、正確なコミュニケーションが求められます。しかし、生返事をしてしまうと、思わぬトラブルにつながることがあります。具体的な事例を見てみましょう。

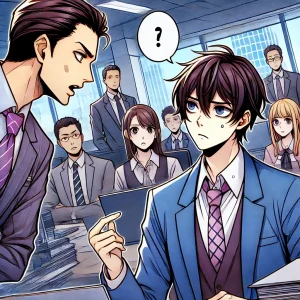

**ケース1:上司の指示を聞き流してしまう**

たとえば、上司が「来週の会議資料、〇〇のデータを追加しておいて」と指示した際、部下が「はい、わかりました」と生返事をしたとします。しかし、実際には聞き流してしまい、データを追加せずに資料を提出。会議当日に「指示と違う」と指摘され、上司からの信頼を失う結果になります。

**ケース2:クライアントとのやり取りでミスが発生**

営業の現場では、クライアントとの会話の中で重要な約束が交わされることがあります。たとえば、「納品日は〇日でお願いします」と言われたときに、生返事で「はい、大丈夫です」と答えてしまい、後でスケジュールを確認すると間に合わないことが判明。このようなミスが続くと、取引先からの信頼を失う可能性があります。

上司・同僚との関係

生返事を繰り返すと、職場での人間関係にも悪影響を及ぼします。

1. **「指示をちゃんと聞いていない」と思われる**

上司や同僚から「この人に仕事を任せても大丈夫なのか?」と不安を持たれるようになります。これが続くと、重要な仕事を任せてもらえなくなる可能性もあります。

2. **「やる気がない」と誤解される**

「うん」「はい」と生返事をしていると、相手に対して関心がないように見えることがあります。上司や同僚から「この人は真剣に仕事に取り組んでいるのか?」と疑問を持たれることも。

3. **チームワークが悪くなる**

生返事が原因で認識のズレが生じ、チームの連携が取れなくなることもあります。たとえば、ミーティングでの話し合いの後、「この業務は○○さんがやる」と決まったにもかかわらず、「そんな話、聞いていません」となれば、チーム内で混乱が生じてしまいます。

信頼を築くためのポイント

職場での生返事を防ぎ、信頼を築くためには、以下のポイントを意識すると良いでしょう。

1. **指示を繰り返して確認する**

指示を受けた際、「〇〇を〇〇日までに仕上げるということですね?」と復唱すると、認識のズレを防ぐことができます。

2. **メモを取る習慣をつける**

生返事を防ぐために、指示を受けたらすぐにメモを取る習慣をつけましょう。メモを取ることで、曖昧な返事ではなく、明確な対応ができるようになります。

3. **「はい」だけでなく、具体的な反応をする**

「はい、わかりました」ではなく、「〇〇の件ですね、〇〇日までに対応します」と具体的に返答することで、相手に「ちゃんと理解している」と伝えることができます。

4. **重要な指示はメールで確認する**

口頭で指示を受けた後、「先ほどの件ですが、〇〇日までに資料を準備するという認識で合っていますか?」とメールで確認すると、誤解を防ぐことができます。

職場での生返事は、信頼関係を損なう原因になります。しっかりと相手の話を聞き、正確に理解することが大切です。次に、家庭内での生返事がどのような影響を与えるのかを見ていきましょう。

家庭内での生返事問題!子どもへの影響とは

親の生返事が子に与える影響

家庭内での生返事は、子どもの成長や親子関係に大きな影響を及ぼします。特に、小さな子どもは親の反応を敏感に感じ取るため、生返事が続くと「自分の話は大事にされていない」と感じることがあります。

例えば、子どもが「ねぇ、お母さん、今日学校でね…」と話しかけたときに、親がスマートフォンを見ながら「うん、うん」と生返事をすると、子どもは「話を聞いてもらえていない」と感じます。これが続くと、親子の会話が減り、子どもが大事なことを話さなくなる可能性があります。

また、親が生返事をする姿を見て育った子どもは、同じように曖昧な返事をする習慣を身につけることがあります。たとえば、学校で先生から「宿題を提出してね」と言われたときに、「はい、わかりました」と答えながら、実際には聞き流してしまうといった行動が見られるようになります。

家庭内コミュニケーション

家庭内での生返事を減らすためには、親が積極的にコミュニケーションの質を向上させることが大切です。以下のポイントを意識すると、親子の会話がより豊かになります。

1. **目を見て話す**

子どもが話しかけてきたら、手を止めて目を見て話を聞くようにしましょう。「ちゃんと聞いているよ」という姿勢を見せることで、子どもも安心して話せるようになります。

2. **「うん」ではなく、具体的な返答をする**

たとえば、子どもが「今日、学校で〇〇があったんだよ!」と言ったら、「そうなんだ! それでどうなったの?」と具体的に聞き返すことで、会話が深まります。

3. **一日の終わりにゆっくり話す時間を作る**

忙しいときは、すぐに反応できないこともあります。その場合、「ごめんね、今は手が離せないから、あとでゆっくり聞かせて」と伝え、寝る前などにしっかり話を聞く時間を作るのも良い方法です。

4. **子どもの話を要約して確認する**

「つまり、今日は体育の授業で頑張ったってことだね」と要約して返すことで、子どもは「ちゃんと聞いてくれた」と感じ、会話に満足感を得られます。

改善のための具体策

親が生返事をしないようにするためには、意識的な行動が必要です。

– **ながら聞きをやめる**

スマートフォンやテレビを見ながらの返事は避け、子どもの話にしっかり集中する時間を作ることが大切です。

– **子どもの言葉を繰り返す**

たとえば、子どもが「今日の給食、おいしかった!」と言ったら、「そうなんだ、今日の給食は何だったの?」と興味を持って質問すると、自然と会話が広がります。

– **親自身が良い聞き手の見本を見せる**

夫婦間の会話でも、しっかり相手の話を聞き、適切に反応する姿を子どもに見せることで、子どもも自然と良い聞き手になります。

家庭内のコミュニケーションを見直すことで、生返事の習慣を改善し、親子の絆を深めることができます。では次に、生返事をしないための具体的なコミュニケーション術について考えてみましょう。

生返事をしないためのコミュニケーション術

聞く力を鍛える

生返事を防ぐためには、「聞く力」を鍛えることが重要です。相手の話を意識的に聞くことで、正確に理解し、適切な返答をすることができます。

**1. アクティブリスニングを意識する**

アクティブリスニングとは、相手の話を積極的に聞き、理解しようとする姿勢を示すことです。具体的には、以下のような方法があります。

– 相手の話を適度にうなずきながら聞く

– 「なるほど」「それは大変だったね」といった相槌を入れる

– 相手の言葉を繰り返して確認する(例:「つまり、〇〇だったということですね」)

**2. 相手の感情に注意を払う**

相手が話しているときの表情や声のトーンにも注意を向けましょう。たとえば、同僚が「昨日、会議で上司にきつく言われちゃって…」と話しているとき、「大変だったね、それでどうなったの?」と感情に寄り添うことで、より良い会話ができます。

**3. 途中で口を挟まずに最後まで聞く**

話の途中で「うんうん」と生返事をしてしまうのではなく、最後までしっかり聞いてから返答する習慣をつけましょう。これにより、相手に「ちゃんと聞いてもらえている」という安心感を与えます。

適切な返事の仕方

適切な返事をすることで、相手に「話を理解している」と伝えることができます。

**1. 具体的な言葉で返事をする**

「うん」「はい」だけではなく、「〇〇ですね、わかりました」「それは〇〇ということですか?」と具体的な返答をすることで、相手に安心感を与えます。

**2. 質問を交える**

相手の話を受けて、「それはどういうことですか?」や「それでどうなったの?」と質問をすることで、より深い会話ができます。たとえば、友人が「最近、新しい趣味を始めたんだ」と話したとき、「どんな趣味?」と聞き返すことで、会話が広がります。

**3. 自分の理解を確認する**

「つまり、〇〇ということですね?」と話の内容を要約して確認すると、認識のズレを防ぐことができます。特に仕事では、誤解を防ぐために有効な手法です。

実践的なトレーニング

生返事をなくすためには、日々の生活の中で意識的に訓練を行うことが大切です。

**1. 録音して自分の話し方をチェックする**

自分の会話を録音し、生返事が多くなっていないか確認してみましょう。意識せずに「うん」「へぇ」と答えている場合、改善点が見えてきます。

**2. 鏡を見ながら会話の練習をする**

自分が話しているときの表情や姿勢をチェックすることで、より誠実な印象を与えるコミュニケーションが身につきます。

**3. ロールプレイを行う**

家族や友人と、意識的に相手の話をしっかり聞く練習をしてみましょう。たとえば、「今日あった出来事を3分間話してもらい、それを要約して返す」という方法が効果的です。

このような練習を積み重ねることで、生返事をしない聞き方が身につきます。次に、生返事を改善するための具体的なトレーニング方法について詳しく見ていきましょう。

生返事を改善するための具体的なトレーニング方法

ロールプレイの活用

生返事を減らすためには、実際の会話を意識的に練習することが効果的です。そのための手法として、「ロールプレイ」があります。

**1. 家族や友人と会話の練習をする**

相手に自由なテーマで話してもらい、自分はしっかり聞いたうえで「つまり、〇〇ということですね?」と要約する練習をしてみましょう。例えば、親子の会話であれば、子どもが「今日は学校でこんなことがあったよ」と話した際、親が「つまり、〇〇先生が褒めてくれたってことね」と確認すると、会話の質が上がります。

**2. 職場でのやり取りを想定した練習**

仕事では、上司や同僚の指示を的確に理解することが求められます。例えば、同僚とペアになり、上司からの指示を想定したやり取りをすることで、適切な聞き方を身につけることができます。

フィードバックの取り入れ方

自分がどの程度生返事をしているのかを把握し、改善するためには、フィードバックを活用することが重要です。

**1. 自分の会話を録音して振り返る**

スマートフォンのボイスメモ機能を使い、普段の会話を録音してみましょう。その後、自分の返答を確認し、「うん」「はい」だけの生返事が多くなっていないかチェックします。

**2. 家族や同僚にフィードバックをもらう**

「最近、生返事が多くなっていないかな?」と周囲に聞いてみるのも一つの方法です。特に、職場の同僚や上司からの意見は貴重な改善材料になります。

**3. 具体的な改善ポイントを決める**

フィードバックを受けたら、「意識的に相手の言葉を要約する」「ながら聞きをやめる」など、具体的な改善目標を設定し、実践することが重要です。

効果的な反復練習

習慣的な生返事を防ぐためには、意識的な反復練習が必要です。

**1. 「聞き方チェックリスト」を作る**

毎日の会話の中で、「しっかり聞けたかどうか」を振り返るために、以下のようなチェックリストを活用すると良いでしょう。

– 目を見て話を聞いたか?

– 相手の話を途中で遮らずに最後まで聞いたか?

– 具体的な言葉で返事をしたか?

– 相手の言葉を要約して確認したか?

**2. 1日の終わりに振り返る**

その日1日を振り返り、「今日は生返事をしてしまった場面があったか?」と自己評価をすることで、少しずつ改善していくことができます。

**3. 実生活で意識的に実践する**

職場や家庭で、「生返事ではなく、しっかりした返答をする」と意識するだけでも大きな効果があります。例えば、職場で上司に指示を受けた際、「はい、わかりました」ではなく、「〇〇の件ですね、〇〇日までに対応します」と具体的に答えることを習慣づけると良いでしょう。

これらのトレーニングを積み重ねることで、自然と生返事を減らし、より良いコミュニケーションが取れるようになります。次に、「生返事の類義語と英語表現」について詳しく見ていきましょう。

生返事の類義語と英語表現を解説

生返事の類語と意味

「生返事」と似た意味を持つ言葉はいくつかあります。それぞれのニュアンスの違いを理解することで、より適切な言葉を選ぶことができるようになります。

**1. 空返事(そらへんじ)**

前述のとおり、空返事とは、ほとんど内容を聞いておらず、機械的に返事をすることを指します。例えば、スマートフォンを見ながら「うんうん」と相槌を打つ場合がこれに当たります。

**2. 適当な返事(てきとうなへんじ)**

「生返事」とほぼ同じ意味ですが、「適当な返事」には「無責任な返答」といった意味も含まれることがあります。例えば、「今度飲みに行こう」と言われて「うん、またね」と適当に返す場合などが該当します。

**3. 曖昧な返事(あいまいなへんじ)**

「生返事」よりも広い意味を持ち、内容がはっきりしない返事全般を指します。たとえば、「この仕事できる?」と聞かれたときに、「まぁ、なんとか」と曖昧に答える場合がこれに該当します。

英語での表現方法

「生返事」を英語で表現する場合、直訳できる単語はありませんが、状況に応じた表現がいくつかあります。

**1. Half-hearted response(半分気の入った返事)**

生返事のニュアンスを最もよく表す英語表現です。「He gave me a half-hearted response.(彼は生返事をした)」のように使えます。

**2. Absent-minded reply(ぼんやりとした返事)**

「考えずに適当に返事をする」というニュアンスがあります。例えば、「She gave an absent-minded reply while watching TV.(彼女はテレビを見ながら生返事をした)」というように使えます。

**3. Automatic response(機械的な返事)**

「無意識に反射的な返事をする」という意味で、特に空返事に近い表現です。「He just gave an automatic response without listening.(彼は話を聞かずに機械的に返事をした)」のように使われます。

適切な言い換え方

「生返事」という表現が適切でない場面では、以下のように言い換えることができます。

**1. 「曖昧な返答」とする**

ビジネスシーンなどで「生返事」という言葉を使うと、少しカジュアルに聞こえることがあります。その場合、「曖昧な返答」と言い換えることで、フォーマルな表現になります。

**2. 「うわの空の返事」とする**

相手が話を聞いていないことを強調したい場合、「うわの空の返事をする」と言い換えると、ニュアンスが伝わりやすくなります。

**3. 「形式的な返答」とする**

職場での生返事に対して、「形式的な返答が多い」と表現すると、少し柔らかい言い方になります。

言葉の使い方を意識することで、より正確に自分の意図を伝えられるようになります。では最後に、この記事のまとめを行いましょう。

まとめ

生返事とは、相手の話をしっかり理解せずに曖昧な返事をすることを指します。無意識のうちに生返事をしてしまうことは多く、特に職場や家庭では、信頼関係に悪影響を及ぼす可能性があります。

**生返事がもたらす影響**

– 職場では、指示の聞き逃しによるミスが発生し、信頼を失うことがある

– 家庭では、子どもや配偶者とのコミュニケーション不足につながる

– 友人関係では、「ちゃんと聞いてもらえていない」と誤解されることがある

**生返事を防ぐためのポイント**

– 目を見てしっかり話を聞く

– 「うん」だけでなく、具体的な言葉で返事をする

– 相手の話を要約して確認する

– 聞きながらメモを取る習慣をつける

– 自分の会話を振り返り、改善ポイントを意識する

生返事を減らすことで、仕事のミスを防ぎ、家庭や職場での信頼関係をより良いものにすることができます。まずは、日常の会話の中で「しっかり聞くこと」を意識し、適切なコミュニケーションを取る習慣を身につけましょう。

コメント