子どもの発達において「遊び」は非常に大きな役割を果たします。

その中でも最近注目されている知育アイテムが「バランスブロック」と「バランスストーン」です。どちらも体幹やバランス感覚を養うおもちゃとして人気ですが、目的や年齢によって最適な選び方が異なります。

とはいえ、「バランスブロック バランスストーン どっちを選べばいいの?」と迷ってしまう親御さんも多いのではないでしょうか。

この記事では、それぞれの特徴や使用シーン、安全性、価格比較、そして口コミまで徹底的に解説します。子どもに最適な遊具を選ぶためのヒントが満載ですので、ぜひ最後までご覧ください。

ではまず、バランスブロックとバランスストーンの違いについて詳しく見ていきましょう。

バランスブロックとバランスストーンの違いとは?

それぞれの基本的な特徴

バランスブロックとバランスストーンは、どちらも子供のバランス感覚や体幹を鍛えるために設計された知育おもちゃですが、その特徴には明確な違いがあります。

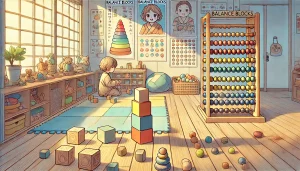

まず「バランスブロック」は、積み木のような形状をしており、比較的軽量で柔らかい素材で作られているのが一般的です。主にEVAフォームやポリエチレンといったクッション性の高い素材が使用されており、室内での遊びに向いています。たとえば、日本製の一部ブランドでは、安全性にこだわって角を丸く加工し、床を傷つけないよう設計されています。

一方の「バランスストーン」は、半球形や円錐形などの不安定な形をしていることが多く、子供が乗ることで自然とバランスを取らなければならない仕組みになっています。こちらは比較的重く、安定感もあり、屋外での使用にも適しています。特に平均台と組み合わせて使うことで、バリエーション豊かな遊びが可能です。

たとえば、ある家庭では4歳の男の子が「ブロック」で橋を作り、渡ることでバランス遊びに夢中になっていましたが、6歳になってからは「ストーン」でジャンプ遊びをするようになり、より動的な体幹トレーニングへと自然に移行していったそうです。

このように、それぞれのアイテムには特徴があり、目的や年齢によって適した使い方が異なります。

次に、使われている素材や形状の違いについて詳しく見ていきましょう。

使われる素材や形状の違い

バランスブロックとバランスストーンは、どちらも「バランス」をテーマにした知育おもちゃであるものの、使用されている素材や形状には大きな違いがあります。これにより、使用感や安全性、遊びの幅にも差が出てくるため、選ぶ際の重要なポイントになります。

バランスブロックの素材は、先述のとおりEVAフォームやPE(ポリエチレン)といった柔らかい樹脂が一般的です。これらはクッション性が高く、万が一子供が転倒した場合にも衝撃を吸収してくれるため、特に幼児に適しています。また、形状も四角や長方形といった安定しやすいフォルムが多く、積み木のように組み合わせて遊べるのも特徴です。

たとえば、日本のある幼児教室では、1歳半の子どもたちがバランスブロックを並べて平均台のようにして歩く練習をしています。ブロックの高さが低いため、落ちてもケガの心配が少なく、安心してチャレンジできると好評です。

一方、バランスストーンの多くは硬質プラスチックやラバー製で、滑り止め加工が施されていることが多いです。表面には凹凸があるものもあり、足裏の感覚を刺激してくれる点も魅力です。形状も半球型や円錐型、不安定な山型など多種多様で、どの角度から乗ってもバランスを取る必要がある設計となっています。

ある保育園では、外遊びの一環としてバランスストーンを並べてジャンプ遊びを導入しています。3歳児のグループでは、丸いストーンの上で片足立ちをするゲームを楽しんでおり、遊びながら自然と体幹が鍛えられています。

このように、ブロックは柔らかくて安定感があり、組み合わせの自由度が高い一方で、ストーンは不安定な形状によりバランス感覚をより強く刺激する作りになっています。

続いて、対象年齢や使い方の違いについて見ていきましょう。

対象年齢や使い方の違い

バランスブロックとバランスストーンは、どちらも体幹やバランス感覚を養うための知育おもちゃですが、その設計や安全性の違いから、適した対象年齢や使い方に明確な違いがあります。

まずバランスブロックは、1歳前後の乳児期から使用可能な商品が多く、対象年齢の幅が広い点が特徴です。柔らかく軽量な素材を使用しているため、小さな子どもが自分で持ち運んで並べたり積んだりすることができます。使用例としては、1歳児がブロックを平均台のように並べて歩く、2歳児が積み上げてお城を作るなど、静的な遊びにも向いています。

たとえば、あるママの体験談では、まだ歩き始めたばかりの娘さんにバランスブロックを与えたところ、自分でブロックをつなげてはその上をよちよち歩くのが大好きになったそうです。段差の低さと柔らかさが安心材料になり、親子で長く遊び続けることができたといいます。

一方、バランスストーンは、対象年齢が3歳以上の商品が多く、より高いバランス力が求められます。遊び方もより動的で、ジャンプや片足立ちなど、全身を使うアクティブな動きが中心になります。もちろん年齢が上がるほど遊びのバリエーションも増えるため、小学生になってからも十分に楽しめます。

たとえば、ある小学校の体育の授業では、ストーンを障害物として活用し、ケンケン跳びや片足ジャンプで進むコースを作っています。5年生の男の子たちが競い合ってスピードを競う姿は、まさにバランス感覚と瞬発力の両方を養う好例です。

このように、バランスブロックは幼児向けの静かな遊び、バランスストーンは年齢が上がってからの動的な遊びに適しており、子供の成長段階によって選ぶべき遊具が変わってきます。

では次に、子どもの発達段階に合わせた知育アイテムの選び方について掘り下げていきましょう。

目的別に選ぶ!子どもの発達段階に合わせた選び方

幼児期にはブロックがおすすめな理由

幼児期にはブロックがおすすめな理由

幼児期は運動機能の発達が著しい時期であり、特に「立つ」「歩く」「バランスを取る」といった基本動作を習得するための環境が重要です。そのため、バランスブロックはこの時期の子どもに非常に適した知育おもちゃと言えます。

まず、ブロックの一番の利点は「安全性の高さ」にあります。柔らかくクッション性のある素材が使われており、角も丸く加工されていることが多いため、転倒してもケガのリスクが非常に少なく済みます。特に歩き始めたばかりの1~2歳の子どもにとって、安心してチャレンジできる遊具は貴重です。

たとえば、ある保育士さんの話によると、1歳児クラスでバランスブロックを導入したところ、歩行が不安定だった子どもが自らブロックの上を歩き、次第に足元をしっかり見ながらバランスを取るようになったそうです。これは体幹の発達を促す良い例です。

また、ブロックは自由に組み合わせてレイアウトを変えられるという特性があります。子ども自身が道を作るという創造的な遊びが可能になり、自分の意思で環境を構築することで思考力も育ちます。これは単なる運動ではなく、知育の要素が自然に含まれている点が優れています。

さらに、幼児期には「遊びの中に学びを取り入れる」ことが特に効果的とされており、バランスブロックはその代表的な道具です。積み木のように重ねる、道のように並べる、色分けして分類するなど、多彩な遊び方が可能です。こうした遊びの中で、自然と「これは高い」「これは長い」「こっちは短い」などの認識力も養われていきます。

日本のある家庭では、母親が2歳の娘さんと一緒にブロックでコースを作り、ぬいぐるみを歩かせて遊んでいたところ、次第に娘さんが自分でコースを組み立てて人形を運ぶようになり、手先の器用さと空間認識が向上したと感じたそうです。

このように、バランスブロックは体幹の安定を図ると同時に、創造力や思考力も刺激する多機能なおもちゃとして、幼児期には最適な選択肢となります。

では次に、もう少し年齢が上がった子どもたちがどのようにストーンを活用しているのかを見てみましょう。

小学生以降はストーンが活躍する場面

小学生になると、子どもたちの身体能力は飛躍的に発達し、より複雑でダイナミックな動きが可能になります。この時期におすすめなのが、バランスストーンです。バランスストーンはその形状や不安定さから、静的バランスだけでなく動的なバランス能力も鍛えることができ、運動神経の発達に非常に効果的です。

特に6歳以降の子どもは、走る・跳ぶ・方向転換するといった高度な動作が増えてきます。バランスストーンはこれらの動作を「遊び」の中で自然に習得できるため、運動能力の底上げに役立ちます。たとえば、ストーンをランダムに並べて「ジャンプゲーム」をしたり、複数のストーンを使って「ケンケンパ」遊びを展開することで、楽しみながら動作の精度を高められます。

あるスポーツ教室では、小学2年生のクラスでバランスストーンを使ったリレー形式の遊びを導入しています。決められた順番でストーンの上を渡ることで、仲間と協力しながらバランス感覚と瞬発力を育てていく仕組みです。特に体幹が弱い子にとっては、ストーンの不安定さが筋肉を意識させる良い刺激になっているとのことです。

また、バランスストーンの中には高さや形が異なるセットもあり、段差に慣れる練習や、恐怖心を乗り越える挑戦にもなります。こうした遊びを繰り返すことで、自己効力感(自分はできるという感覚)が育まれ、他のスポーツや日常生活にも良い影響を与えます。

たとえば、日本のとある家庭では、小学3年生の男の子がストーンを使ってオリジナルのバランスコースを作り、タイムを測って挑戦しているそうです。友達と競争することで楽しさが増し、遊びながらも運動量は自然と増えています。

このように、小学生以降の子どもには、より運動強度が高く、挑戦性のあるストーンが向いています。日々の遊びの中で体幹やバランス感覚を強化できる点で、非常に有効なおもちゃと言えるでしょう。

では次に、年齢による知育効果の違いについても確認していきましょう。

年齢に応じた知育効果の違い

バランスブロックとバランスストーンは、年齢によって得られる知育効果が異なります。子どもの成長段階に合わせて適切な遊具を選ぶことで、身体能力だけでなく認知力や集中力の発達にもつながります。

まず、1〜3歳の幼児期には、運動の基礎となる「立つ」「歩く」「またぐ」といった動作の習得が重要です。この時期にバランスブロックを使うと、柔らかい素材と低い高さによって、安全にバランス感覚を養うことができます。また、自由にブロックを並べたり積んだりする遊びは、空間認識力や創造力を育てる効果もあります。

たとえば、日本のある家庭では、2歳の女の子が毎日バランスブロックを橋のように並べ、その上を歩く遊びを続けているうちに、はじめは手を繋がなければ歩けなかったのが、1人でもしっかりとバランスを取りながら歩けるようになったという体験談があります。これは、静的なバランス能力と体幹の発達を示す良い例です。

一方、4歳以降になると、身体的なバランス能力に加えて、判断力や協調運動(複数の動きを同時に行う能力)も重要になってきます。バランスストーンはその不安定な構造により、足の置き方や重心移動を意識することが必要になるため、より複雑な神経伝達や筋肉の制御を促します。これはいわば、身体と脳を同時に使う遊びであり、幼児の「考える力」や「予測する力」の育成にもつながります。

さらに、小学生以降では、より高難度な遊びが可能になります。たとえば、バランスストーンを使ってタイムトライアル形式でコースを進む、ランダムに置かれたストーンの上を指示された順でジャンプするといったゲームを取り入れると、判断力、瞬発力、集中力といった複数の能力を同時に鍛えることができます。

ある小学校の放課後クラブでは、ストーンを活用した「色指示ジャンプゲーム」が人気です。先生が「赤、青、緑」の順で指示を出し、子どもたちはその色のストーンを正しい順に踏んで進むことで、遊びながら注意力や記憶力を養っています。

このように、年齢に応じた使い方をすることで、単なる「遊び道具」から「育ちを促す知育アイテム」へとその価値は大きく変わっていきます。

それでは次に、実際にバランス感覚を育てる上で、ブロックとストーンのどちらがより有利なのかについて、アプローチの違いを見ていきましょう。

バランス感覚を育てるならどっちが有利?

平衡感覚へのアプローチの違い

バランスブロックとバランスストーンは、どちらも平衡感覚の発達を促す遊具ですが、そのアプローチ方法には明確な違いがあります。平衡感覚とは、私たちが姿勢を保ったり、動いている中で体のバランスを取ったりするために必要な感覚で、主に耳の内耳にある三半規管や、筋肉・関節の感覚器からの情報を脳が統合することで成り立っています。

まずバランスブロックは、比較的安定した構造をしており、静的なバランスの獲得に向いています。たとえば、まっすぐに並べたブロックの上を歩くことで「左右に揺れずにまっすぐ進む力」が養われます。このような遊びは、まだバランス能力が未発達な幼児にとって最適です。

ある保育園では、2歳児の運動遊びにバランスブロックを導入し、先生が「足元をよく見て歩こう」と声をかけながら、慎重にブロックの上を歩かせています。これにより、子どもは自身の重心を意識しながら動くことを学び、姿勢を安定させる平衡感覚の基礎が育まれています。

一方、バランスストーンは、不安定で丸みを帯びた形状をしているため、乗るだけで自然と身体がバランスを取ろうと反応します。これは「動的バランス」に対する強い刺激となり、筋肉や神経の連携をより複雑に求めるトレーニングになります。

たとえば、小学生の男の子がストーンを使ってジャンプからの着地を繰り返す中で、「どうすれば倒れずに着地できるか」を無意識に試行錯誤している様子は、まさに体を通じた学習の現場です。バランスストーンは、遊びながら反射的に姿勢を修正する能力を養ってくれます。

また、体幹を支えるインナーマッスルを鍛える点でも、ストーンの方が負荷が高いため、小学生以上の子どもには効果的です。

このように、静的バランスの獲得に向いているブロックと、動的バランスの強化に適したストーンとでは、平衡感覚へのアプローチに大きな違いがあることが分かります。

続いて、それぞれのアイテムがどのように動的・静的バランスを鍛えるのかを、もう少し掘り下げてみましょう。

動的・静的バランスの鍛え方

動的バランスと静的バランスは、それぞれ異なる運動能力に関係しており、育て方にも違いがあります。バランスブロックとバランスストーンは、この2つのバランス能力を効率的に育む遊具として知られていますが、そのトレーニング方法には明確な違いがあります。

まず「静的バランス」とは、身体を止めた状態でバランスを保つ力のことです。立っている、座っている、片足で立っているなどが代表的な動作です。これに対して「動的バランス」は、動きながらバランスを取る力で、走る・跳ぶ・曲がる・着地するなどの複合的な運動が該当します。

バランスブロックは、静的バランスのトレーニングに非常に効果的です。ブロックをまっすぐに並べて歩くことで、身体が左右にブレないように意識しながら足を運ぶ必要があります。また、ブロックの高さを少しだけ変えることで、足の上げ方にも変化が生まれ、自然と筋肉の使い方が多様化します。

たとえば、日本の幼稚園で行われた遊びの中では、子どもたちがブロックを一直線に並べ、片足ずつ丁寧に歩く「忍者ウォーク」を取り入れています。これは、遊びながら静的バランスを養う非常に良い例です。

一方、バランスストーンは動的バランスのトレーニングに特化しています。ランダムに配置されたストーンをジャンプで移動したり、片足で着地して次のストーンへと進んだりすることで、常に体が動いている状態でバランスを維持しなければなりません。これにより、反射神経や瞬時の判断力、そして足裏の筋力や体幹が鍛えられます。

あるスポーツジムでは、キッズトレーニングの一環として「ジャンピングストーンレース」を取り入れています。子どもたちは制限時間内に指定された順でストーンを踏みながら進む必要があり、その過程で動的バランスと集中力の両方を高めています。

また、動的バランスは怪我の予防にも効果的です。転倒時にうまく姿勢を戻す能力や、急な動きに対応できる柔軟性は、バランスストーンのような遊びで自然に身につきます。

このように、静的バランスにはバランスブロック、動的バランスにはバランスストーンと、目的に応じて使い分けることで、より効果的なバランス感覚の向上が期待できます。

次に、こうしたバランス遊具を活用しながら、子どもの運動神経を伸ばすコツについて紹介していきます。

遊びながら運動神経を高めるコツ

運動神経は、単なる才能や遺伝だけで決まるものではなく、幼少期の経験や遊びの中で大きく育つと言われています。特に、遊びながら自然に体を動かすことができる環境は、子どもの運動神経を伸ばすために最適です。バランスブロックやバランスストーンは、そのための優れたツールとして注目されています。

まず大切なのは「楽しい」と感じられることです。子どもにとって義務的な運動ではなく、遊びの中で夢中になって取り組む体験こそが、脳と身体の神経回路を結びつけ、運動神経を発達させる鍵となります。

たとえば、バランスブロックを使って「忍者ごっこ」や「宝探しゲーム」を展開すると、子どもは自然にブロックの上を歩いたり、しゃがんだり、跳んだりするようになります。こうした動きは、足腰の筋力を鍛えると同時に、バランス感覚や体幹の安定にも直結します。

一方、バランスストーンを使えば、ジャンプや片足立ち、急な方向転換といった動きを取り入れた「冒険ゲーム」を作ることができます。これにより、平衡感覚、瞬発力、空間認識といった複数の運動能力が同時に鍛えられるため、非常に効果的です。

日本のある学童クラブでは、「冒険の島ゲーム」と題して、バランスストーンを島に見立てて子どもたちが飛び移るアクティビティを実施しています。制限時間内に全員でゴールを目指す形式で、チームワークや判断力も育てられると好評です。

また、運動神経を伸ばすには、継続的な取り組みも重要です。日々の遊びの中にバランスブロックやストーンを取り入れ、「遊びが日常になる」ように工夫することが大切です。たとえば、テレビを見るときの足置きをストーンに変えてみる、寝る前の5分間で「そっと立ってみようゲーム」をするなど、生活に組み込むアイデアはたくさんあります。

ちなみに、体幹を鍛える遊びは姿勢の改善や集中力の向上にもつながるとされています。学習前に少し体を動かすことで、子どもが机に向かいやすくなるという保護者の声も少なくありません。

このように、遊びの工夫次第で、バランスブロックやバランスストーンは単なる「おもちゃ」から、運動神経を高める「教育ツール」へと進化します。

ではここからは、実際にこれらのアイテムを使っているママ・パパのリアルな口コミを見ていきましょう。

実際に使ったママ・パパの口コミを徹底調査!

ブロック派のリアルな声

実際にバランスブロックを使っている保護者からは、特に幼児期の子どもに対する高い満足度の声が多く寄せられています。理由として挙げられるのは「安全性の高さ」「遊びの自由度」「日常への取り入れやすさ」です。

たとえば、2歳の男の子を育てているお母さんは「ブロックは軽くて柔らかいから、息子が自分で運べて嬉しそう。転んでもケガにならないし、並べ方を工夫して『電車ごっこ』や『おうちごっこ』にも発展できるので、長く遊べています」と話しています。

また、ブロックの自由度の高さについては、「今日はまっすぐ道を作って平均台みたいに、次の日は三角形に並べてジャングルジムごっこにしています。子供の発想力に驚かされます」といった声も。遊びながら考える力や創造力が育つという実感があるようです。

他にも、「雨の日に室内で遊べるのが助かる」「下の子が赤ちゃんでも安心して同じ空間で遊ばせられる」といった意見が多く、生活環境や兄弟構成にも柔軟に対応できる点が高評価を受けています。

さらに日本製の製品については、「素材がしっかりしていて安心」「家具や床を傷つけにくい」「匂いが少ない」といった品質面での信頼も寄せられており、「長く使える知育おもちゃ」として選ばれているようです。

このように、ブロック派の家庭では「遊びの幅の広さ」と「安全性」「使いやすさ」のバランスが決め手となっているケースが多く見受けられます。

それでは次に、バランスストーン派の保護者の声を見てみましょう。

ストーン派の満足ポイント

バランスストーンを愛用している家庭からは、「運動量が増えた」「遊びながら体幹が鍛えられる」「子どものチャレンジ精神が育った」など、よりアクティブな視点からの高評価が多く集まっています。

ある小学1年生の男の子の母親は、「家ではあまり運動しないタイプだったのに、ストーンを買ってからは毎日『今日はジャンプで渡れるかやってみる!』と意欲的に遊ぶようになりました。自然と筋力やバランス感覚が鍛えられているのを感じます」と話しています。

また、体幹トレーニングとしての効果を実感している声も多く、「うちの子は猫背気味だったんですが、ストーンで片足立ちやジャンプをするうちに姿勢が良くなってきました」という例もあります。これは、バランス感覚の向上が姿勢保持に直結している好例です。

ストーンの魅力としてよく挙げられるのが「難易度の調整がしやすいこと」です。配置の間隔を広げたり、順番を変えたりするだけで、子どもにとってのチャレンジ度を簡単に変えることができます。この柔軟性が、子どもの成長に応じた遊び方を可能にしています。

また、5歳の女の子の父親は「ストーンを使ったオリジナルコースを自分で考えるのが楽しいようで、『今日はパパもやって!』と一緒に遊んでいます。家族みんなで体を動かす時間が増えました」と話しており、親子のコミュニケーションツールとしても役立っているようです。

さらに、外でも使える点も評価されています。「公園に持って行って石の代わりにして遊んだら、他の子どもたちも集まってきて一緒に遊び出した」というエピソードからも、ストーンの社交性を促す効果が伺えます。

このように、ストーン派の保護者は「体を動かしたい子ども」「運動の習慣をつけたい家庭」「兄弟で年齢差がある場合」などに特に適していると感じているようです。

では次に、両方を使って比較した家庭のリアルなレビューを見ていきましょう。

両方使った家庭の比較レビュー

実際にバランスブロックとバランスストーンの両方を使った家庭では、それぞれの特徴を活かしながら子どもの成長段階に応じて使い分けているという声が多く聞かれます。ブロックとストーンの利点を実感している家庭は、両者を併用することでより広い遊びの幅を実現しています。

たとえば、3歳と6歳の姉妹がいる家庭では、「下の子にはブロック、上の子にはストーンを使わせています。同じ時間にそれぞれに合った遊びができるので、ケンカにもならず、助かっています」というコメントがありました。年齢差のある兄弟・姉妹がいる家庭にとって、両者の併用は非常に実用的な選択肢といえます。

また、別の家庭では、「最初はブロックしか使っていませんでしたが、5歳を過ぎて運動量が増えてきたのでストーンを追加しました。ブロックで作った道を歩いて、ストーンでジャンプ。これを組み合わせるだけで子どもの遊びが何倍にも広がりました」と、遊びのバリエーションが格段に増えたことを実感しているとのことです。

さらに、教育現場での事例もあります。ある幼稚園では、ブロックとストーンを組み合わせた「バランスチャレンジコース」を制作。子どもたちはブロックの上を歩き、ストーンの上で止まるという一連の流れを繰り返すことで、静的バランスと動的バランスの両方を遊びの中で体験しています。これはまさに体幹を総合的に鍛える効果的な取り組みです。

こうしたレビューから見えてくるのは、「どちらか一方に決めなくてもよい」という考え方です。むしろ、両者を補完的に使うことで、遊びの可能性が広がり、子どもの発育にも良い刺激となります。

ちなみに、セット購入によって価格的にお得になるケースや、中古市場での取引が活発なこともあり、両方を導入しやすい環境が整っている点もポイントです。

このように、両方を活用している家庭では、遊びの自由度、発達効果、家庭内での使いやすさの面で高い満足度を得ている傾向にあります。

次に、子どもが安心して使えるかどうかという視点から、安全面の違いについて比較していきましょう。

安全面ではどちらが安心?

転倒リスクや滑り止めの違い

子どもの遊具を選ぶうえで、安全性は最も重視されるポイントのひとつです。特に、バランスブロックとバランスストーンはどちらも「乗る」「歩く」「ジャンプする」といった動作を伴うため、転倒リスクや滑り止めの性能には明確な違いがあります。

まずバランスブロックは、柔らかい素材でできているものが多く、転倒しても衝撃が緩和されやすいという利点があります。特にEVAやポリエチレン素材の製品は、クッション性が高く、床への接地面も広いため、ブロック自体がズレにくく安定しています。また、高さが低めに設計されているものが多いため、転んだ際の落差が少なく、ケガのリスクが低減されます。

たとえば、日本のある保育施設では、1歳児の運動あそびにブロックを導入しています。教師からは「柔らかくて転倒しても泣かない子が多い。ブロックの底面に滑り止め加工がされているので、フローリングでも滑らず安心です」といった声が聞かれています。

一方、バランスストーンは高さがあり、形状も丸みを帯びていて不安定なものが多いため、挑戦的な動きに向いていますが、転倒リスクもそれに伴って高くなります。そのため、安全性の高いストーンを選ぶ際は、必ず滑り止め加工の有無や材質に注目する必要があります。

良質なストーンには底面に強力なラバーグリップが付いており、屋内のフローリングでも滑りにくくなっています。また、表面には凹凸やザラザラした質感があり、足裏がしっかりと固定される設計になっていることも多いです。

実際に使用している家庭からは、「滑り止めがしっかりしているので安心して使えます」「ラバー付きのストーンは走ってもズレないので、兄弟で取り合いになるほど人気です」といった口コミがあり、安全性と同時に遊びの楽しさも実現できているようです。

ただし、ストーンを屋外で使用する場合、砂やほこりが底面に付着すると滑りやすくなることもあるため、定期的な清掃が推奨されます。逆に屋内使用時は、滑りにくい床マットの上に設置することで安全性がさらに向上します。

このように、ブロックは初期段階の安心感、ストーンは成長に応じた挑戦性と安全性のバランスが重要になります。

次に、こうした安全性が「床や家具」にどう影響するのか、家庭環境への配慮について見ていきましょう。

床や家具への影響を比較

室内でバランスブロックやバランスストーンを使用する際、気になるのが「床や家具への影響」です。特に賃貸住宅やフローリングの家庭では、遊具が床を傷つけたり、家具にぶつかったりしないかどうかを慎重に確認する必要があります。

まず、バランスブロックについてですが、多くの製品は柔らかいEVA樹脂やポリエチレン素材で作られており、クッション性が高いため、床へのダメージはほとんどありません。さらに、底面に滑り止め加工やシリコンパッドがついているタイプであれば、滑って家具にぶつかる心配も少なく、安全面と家財保護の両方に優れています。

たとえば、3歳児のいる家庭では、「フローリングの上にそのまま置いても、ブロック自体が柔らかいので床に跡がつかないし、子どもが家具にぶつけることもありませんでした」といった体験談があります。実際、日本製のブロックの多くは「室内専用」として設計されており、騒音や傷への配慮がなされています。

一方、バランスストーンは硬質プラスチックやゴム系素材でできているため、場合によっては床や家具にダメージを与えることもあります。特にストーンを勢いよく移動させたり、高さのあるものから飛び降りるような遊びを繰り返すと、床に擦り傷ができるリスクが高くなります。

ただし、ストーンにも家具や床への影響を軽減する工夫が施された製品が多く、底面に滑り止めラバーが付いたものや、接地面積を広くした設計のものを選ぶことで、かなり安全に配慮された使用が可能です。また、遊ぶ場所にマットやカーペットを敷くことで、傷を防止する対策も一般的に行われています。

実際に使用している家庭では、「ジョイントマットの上で使えば音も気にならず、フローリングにも傷がつきません」「大きめの家具の近くでは使わないように子どもとルールを決めました」というような、実践的な工夫が取り入れられています。

このように、バランスブロックは床や家具への影響が少ない一方、バランスストーンは使い方や設置環境に注意が必要です。とはいえ、両者とも適切な配慮をすれば、室内でも安心して遊べるアイテムであることに変わりはありません。

それでは次に、小さな子どもでも安心して使えるのかという観点から、使用時の注意点について見ていきましょう。

小さな子にも安心して使えるか?

バランスブロックやバランスストーンを選ぶ際に、多くの保護者が気にするのが「小さな子どもでも安心して使えるかどうか」です。特に1〜3歳の幼児期は、転倒や誤飲などリスクが高い時期でもあるため、安全性への配慮が重要です。

バランスブロックは、この点で非常に優れた選択肢です。まず、素材が柔らかくクッション性が高いため、万が一転倒しても衝撃を吸収してくれます。また、角が丸く加工されていたり、高さが低く設計されていることが多く、よちよち歩きの子でも安心して遊べる仕様になっています。

たとえば、日本製のある知育ブランドでは「1歳から使用可能」と明記されたバランスブロックを提供しており、保護者からは「子どもが初めて自分で組み立てたものの上を歩いている姿に感動した」「柔らかくて口に入れても安心な素材なので、下の子がいても心配なく遊ばせられる」といった声が多く寄せられています。

一方、バランスストーンは3歳以上を対象とした製品が多く、設計もやや高さがあるため、乳児や歩行が不安定な子には適していません。ただし、子どもが成長してある程度のバランス感覚と足腰の筋力が備わってくると、安全に楽しめる遊具になります。

安全に使用するためのポイントとしては、ストーンを広い場所で使用すること、転倒時の衝撃をやわらげるジョイントマットやプレイマットを敷くこと、必ず最初は大人がそばで見守ることが挙げられます。特に最初は「両手を広げてバランスを取ってごらん」と声をかけたり、「まずは1つのストーンに片足だけ乗せてみよう」と段階的に遊ばせることが効果的です。

ある保護者の体験では、「4歳の娘が最初は怖がっていたけど、毎日少しずつストーンに乗る練習をして、今では片足でバランスを取れるようになりました。今では自信を持っていろんな動きに挑戦しています」とのことです。安全に慣れながら遊ぶことで、恐怖心が挑戦心へと変化する良い例と言えるでしょう。

このように、バランスブロックは乳幼児向けに非常に安全な設計がされており、バランスストーンは年齢が上がってから段階的に導入するのが理想的です。どちらも正しい環境と使い方を守ることで、小さな子どもでも安心して遊ぶことができます。

続いては、こうした遊具が室内向けなのか屋外向けなのか、使用シーンごとの適性を比較していきましょう。

室内遊び向け?屋外利用向け?使用シーンで比較

室内での静かな遊びに最適なのは?

室内遊びに適した遊具を選ぶ際、騒音の有無、床への影響、スペースの使い方、安全性など、複数の視点から検討することが大切です。その中で、静かに集中して遊べるアイテムとして高く評価されているのが「バランスブロック」です。

バランスブロックは、柔らかい素材でできており、遊んでいる時の音が静かです。ブロック同士が当たってもゴツゴツした音が出にくく、マンションやアパートなど音に配慮が必要な住環境でも安心して使えます。さらに、軽くて持ち運びしやすいため、リビングから子ども部屋への移動も簡単で、遊ぶスペースを柔軟に変えられます。

たとえば、2歳の子どもがいる家庭では「朝の時間に静かに遊ばせたい時、バランスブロックは最適。集中して一人遊びしてくれるので、親としても家事がはかどる」といった声があります。実際に、遊びながらも「どこに置いたらうまく並ぶかな?」「これは高すぎるかな?」と考える場面が多く、知的好奇心を刺激する要素も含まれています。

また、バランスブロックは積み木としての要素も持っているため、単に体を動かすだけでなく、静かにじっくりと考える遊びにも展開できます。親子で道をつなげていく協働作業や、1人で黙々とコースを作る遊びなど、活動の幅も広く、静かな時間を充実させるツールとして活躍します。

一方、バランスストーンも室内で使えないわけではありませんが、ジャンプや着地の動作が中心になるため、足音や振動がどうしても発生しやすくなります。マンションの2階以上などで使う場合は、ジョイントマットや防音マットを敷くなどの工夫が必要です。

このように、室内で静かに遊びたいというニーズがある場合は、ブロックの方が明らかに適しており、音やスペースに配慮した設計がなされている点も安心材料となります。

次に、屋外でアクティブに遊びたいときに向いているのはどちらか、さらに深掘りしていきましょう。

アクティブな屋外遊びに適しているのは?

屋外での遊びは、子どもがよりダイナミックに体を動かせる絶好の機会です。太陽の下で思いきり遊べる環境は、体力の向上やストレス解消にもつながります。そんな屋外遊びに適しているのは、間違いなく「バランスストーン」です。

バランスストーンは、硬質な素材で作られており、砂地や芝生の上でも安定して設置できます。また、防水性が高く、土や水に強い構造になっている製品も多いため、公園や庭、キャンプ場など幅広い場所での使用が可能です。

たとえば、あるアウトドア好きな家族では、休日のたびに公園へストーンを持っていき、木の間に並べて「森のジャンプコース」と名づけたアスレチックを作っています。子どもたちは木の根っこや小石を避けながら、ストーンを踏み外さないように進むことで、バランス感覚や集中力が自然と鍛えられているそうです。

また、ストーンは複数人で一緒に遊ぶことができるため、友達同士での遊びにも最適です。たとえば、色ごとに順番に踏む「カラージャンプゲーム」や、「1つ飛ばしチャレンジ」など、アイデア次第でさまざまなルールのゲームが楽しめます。こうした協力型の遊びは、コミュニケーション力やルールを守る力を育てることにもつながります。

一方で、バランスブロックは屋外使用にはあまり適していません。素材が柔らかく軽量であるため、風で飛ばされやすく、地面が不安定だと倒れたり滑ったりする可能性があります。また、水濡れに弱い製品もあるため、濡れた地面や雨天の使用には注意が必要です。

もちろん、天気が良く、風も強くない日であれば、庭やベランダでバランスブロックを使用することもできますが、本格的な屋外遊びには不向きといえるでしょう。

このように、屋外でアクティブに遊びたい場合は、耐久性や機能性に優れたバランスストーンがより適しています。遊具としての安定感や、多人数での使用も考慮すると、屋外での利用シーンにはストーンの方が強みを発揮します。

それでは次に、実際の家庭のスペース事情に合った選び方について考えてみましょう。

家のスペースに合った選び方

子ども用の知育おもちゃを選ぶ際、家のスペースに合っているかどうかは非常に重要なポイントです。特に集合住宅や狭小住宅が多い日本の住環境では、限られた空間でどれだけ有効に遊べるかが、遊具選びの鍵となります。

まず、バランスブロックは比較的コンパクトで、自由に組み替えができるため、小さなスペースでも活用しやすいのが大きなメリットです。使わないときは積み重ねて収納できるタイプが多く、リビングの片隅や子ども部屋の棚にスッと収まります。また、数個だけを使って「1本の平均台」にすることもできるため、狭い廊下でも遊びに取り入れやすいのが特徴です。

たとえば、都心のマンションに住む家庭では、「リビングの一角に5個だけ並べて、子どもがその上を行ったり来たりするだけでもかなり運動になります。使わないときはテレビボードの下に収納しているので邪魔になりません」という声がありました。

一方、バランスストーンは比較的サイズが大きく、高さもあるため、広めのスペースを必要とします。特にジャンプやステップ移動など動きを伴う遊びが主となるため、2〜3畳分のスペースは確保しておくと安心です。

ただし、ストーンにも「ミニサイズ」や「折りたたみ可能」「重ねて収納可能」なタイプが登場しており、省スペースに配慮したモデルも増えています。また、遊ぶときだけ出して、使わないときはクローゼットやベッド下にしまえる収納性の高いストーンを選ぶことで、家の広さに関係なく導入できるケースもあります。

さらに、最近では家具と一体型になった知育遊具も登場しており、「収納棚の一部にブロックが収まっている」「テレビ台の横にフィットするデザイン」など、インテリアになじむ形で空間を有効活用する製品もあります。こうした工夫も、限られたスペースを上手に使う鍵となります。

このように、限られたスペースであっても、工夫とアイテム選び次第で十分に遊びと学びの場を確保できます。家の間取りや生活動線を意識しながら、最適な遊具を選ぶことが、親子にとってストレスのない日常につながります。

次に、ブロックとストーンでは遊びの幅にどのような違いがあるのか、さらに比較を深めていきましょう。

遊びの幅はどっちが広がる?

積み木的遊びと体を使う遊びの違い

バランスブロックとバランスストーンは、どちらも子どもにとって魅力的な知育遊具ですが、「遊びの広がり方」という点で異なる特徴を持っています。特に注目すべきなのが、ブロックは積み木のような遊びが得意で、ストーンは体全体を使った動きのある遊びが得意という点です。

まず、バランスブロックは形状がシンプルで、軽く、自由に組み合わせることができるため、子どもが積んだり並べたりして遊ぶのに適しています。ブロックをつなげて道路のようにしたり、家や橋のような構造物を作ったりと、創造性を刺激する遊びが中心になります。

たとえば、4歳の女の子が「お姫さまのお城を作る」と言って、ブロックを高く積み上げて王国を作り、ぬいぐるみと一緒にストーリーを楽しんでいる様子は、遊びを通して空間認識や構成力、語彙力まで鍛えられている好例です。

一方、バランスストーンは「動き」を中心に展開する遊びが多く、ジャンプ、バランス歩き、片足立ちなどの全身運動に向いています。遊びながら自然と体幹や足腰が鍛えられるため、運動不足が気になる家庭や、アクティブな子どもには最適です。

ある家庭では、小学生の兄と幼稚園児の弟が、ストーンを使って「火山から逃げろゲーム」を自作。ストーン以外の場所は「マグマ」という設定で、指定された順番にジャンプしていくという遊びを通じて、体力だけでなくルールを守る力や柔軟な思考力も育まれているといいます。

つまり、ブロックは「作る・考える」静的な遊び、ストーンは「動く・試す」動的な遊びがメインとなりますが、どちらも子どもの成長に欠かせない要素を含んでいます。

また、組み合わせて使うことで、「作った道を歩いて渡る」「高い塔の上からジャンプ」など、遊びの幅をさらに広げることも可能です。創造力と運動能力を同時に伸ばす、理想的な知育環境をつくることができます。

それでは次に、兄弟・姉妹での使用における利便性についても見ていきましょう。

兄弟・姉妹でも楽しく使えるか?

兄弟・姉妹がいる家庭では、年齢や性格の違いによって、おもちゃの好みや遊び方に差が出ることが多くあります。そのため、ひとつのおもちゃを一緒に楽しめるかどうかは、遊具選びにおける重要なポイントの一つです。バランスブロックとバランスストーンは、工夫次第で異なる年齢の子どもたちにも対応できるため、兄弟・姉妹での共有にも向いています。

バランスブロックは、年齢の低い子でも扱いやすく、安全性が高いため、1〜3歳の幼児でも安心して使うことができます。組み合わせて道を作ったり、色分け遊びをしたり、並べて橋に見立てたりと、遊びの幅が広い点も魅力です。

一方、年上の兄弟がいる場合には、同じブロックを使って「バランスレース」や「道の設計ゲーム」など、より高度なルールを設定して楽しむことができます。たとえば、5歳の姉と2歳の弟がいる家庭では、姉が道を作り、弟がその上を歩くという役割分担をすることで、年齢差があっても一緒に遊べているそうです。

バランスストーンについても、遊び方を工夫することで幅広い年齢に対応可能です。小学生の兄がジャンプや競争遊びに使う一方で、幼児の妹は片足で静かに立つことにチャレンジするといったように、同じアイテムでも異なるレベルの遊び方ができます。

たとえば、7歳と4歳の兄妹がいる家庭では、「お兄ちゃんがストーンを並べて『忍者修行コース』を作り、妹はその上をゆっくり歩く」というように、それぞれの発達段階に合わせた遊びが自然と展開されています。年上の子がリードすることで、下の子の成長にも良い刺激になるという副次的な効果も見られます。

また、兄弟・姉妹で一緒にルールを考えたり、交代でチャレンジしたりすることによって、協調性や社会性を育む機会にもなります。誰が先にやるか、どうしたら公平になるか、といったやり取りを通じて、コミュニケーション能力や問題解決力も自然と育っていきます。

このように、バランスブロックもバランスストーンも、年齢差のある兄弟・姉妹であっても、発想と使い方の工夫によって楽しく共有できる知育アイテムです。

それでは次に、家庭で導入するうえで気になる「価格」や「コストパフォーマンス」について比較してみましょう。

コスパ・価格比較!どっちが得?

平均価格とセット内容を比較

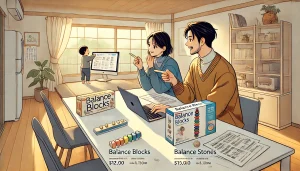

バランスブロックとバランスストーンを購入する際、保護者として気になるのが「価格」と「セット内容の充実度」です。どちらも子どもの成長を支える知育おもちゃとして魅力がありますが、費用対効果(コストパフォーマンス)を比較すると、それぞれに特徴があります。

まず、バランスブロックの価格帯ですが、一般的には6個〜10個程度のセットで4,000円〜8,000円前後が相場です。素材にこだわった日本製の商品になると、10,000円を超えることもありますが、その分、安全性や耐久性に優れており、兄弟姉妹で長く使えるというメリットがあります。

たとえば、ある国産メーカーのブロックセットは、EVA素材を使用し、滑り止め付きで、角が丸く加工されており、レビューでも「価格は高めだが安心して使える」との評価が多く見られます。

バランスストーンの価格帯は、一般的に5個〜7個入りで5,000円〜12,000円程度が相場です。素材は硬質プラスチックやゴム系が多く、屋外でも使用できる耐久性を備えている点が価格に反映されています。セットによっては高さの違うストーンが組み合わされていて、遊びのバリエーションを広げる工夫がなされています。

たとえば、ある海外ブランドのストーンセットは7個入りで約11,000円。それぞれの高さや滑り止め性能が異なり、「成長に応じたステップアップができる」と評価されている製品です。

セット内容に関しては、ブロックの方がシンプルな構造のものが多く、同じ形・サイズのパーツが複数入っている傾向があります。一方で、ストーンは形・サイズ・高さにバリエーションを持たせた構成が多く、動きの工夫やゲーム性を高めやすいです。

また、価格の点では、中古市場やフリマアプリなどでも人気があり、使用後に譲渡しやすいという利点もあります。特に有名ブランドの製品はリセールバリューが高く、長期的な視点で見れば実質的な負担が軽くなるケースもあります。

このように、バランスブロックは手頃な価格で始めやすく、特に小さな子向けにはコストパフォーマンスが高いと言えます。一方で、バランスストーンは初期費用はやや高めでも、遊びの幅と耐久性の高さを考えると、長期的には価値のある買い物と言えるでしょう。

次に、それぞれの遊具が「どれくらいの期間使えるのか」、つまり長期的な使用におけるコスパを見ていきます。

長く使えるのはどっち?

おもちゃや知育アイテムを選ぶ際、多くの家庭が重視するのが「どれくらいの期間、飽きずに・安全に使えるか」という視点です。バランスブロックとバランスストーンは、どちらも成長に応じて長く使える特徴を持っていますが、使用年齢の幅や遊び方の変化を踏まえると、それぞれに異なる強みがあります。

まず、バランスブロックは1歳ごろの乳幼児期から使い始めることができ、特に3歳くらいまでは毎日のように活躍するアイテムです。この時期は歩行や姿勢の安定が重要な発達課題であり、柔らかくて低いブロックは最適な練習台になります。

さらに4歳〜5歳になると、ブロックを平均台のように並べて「コース作り」や「ルート探しゲーム」に発展させることができるため、創造的な遊びにシフトできます。つまり、単なるバランス遊びから、知育的な組み立て遊びへと用途が広がるのが大きな魅力です。

たとえば、7歳の女の子が「ぬいぐるみのための道を作って、毎日ストーリーを考えながら歩かせている」という例もあり、対象年齢を超えてなお、創作ツールとして使われているケースもあります。

一方、バランスストーンは一般的に3歳以上から使用可能で、小学校高学年になってもアクティビティやトレーニング用具として使い続けることができます。特にジャンプ力、反射神経、バランス能力を高めるゲーム要素を含めることで、年齢に応じて挑戦のレベルを上げていけるのが特徴です。

ある家庭では、小学5年生の男の子が「タイムアタックコース」を自作し、友達と競い合っているとのこと。これはまさにストーンの持つ汎用性の高さを活かした使い方で、年齢が上がってもなお“遊び”として成立していることを示しています。

また、ストーンは大人でも使える耐荷重設計の商品が多く、親子でバランストレーニングやフィットネスの一環として使うことも可能です。こうした多用途性は、長く使えるおもちゃとしての大きな強みです。

このように、ブロックは幼児期から知育的に長く遊べる一方で、ストーンは成長してからも運動遊具として末永く活躍するという違いがあります。年齢層や用途を考慮して選ぶことで、それぞれが家庭にとって「長く使える知育道具」になり得ると言えるでしょう。

次に、人気ブランドごとのコスパや品質の違いについて、具体的に見ていきます。

ブランド別のコスパ評価

バランスブロックやバランスストーンを選ぶ際、「どのブランドが信頼できるのか」「コスパの良い商品はどれか」といった点も、購入の判断材料になります。ここでは、国内外で人気のある代表的ブランドをいくつか紹介しながら、価格と品質、使い勝手の観点からコスパを評価してみます。

まず、バランスブロックで根強い人気を誇るのが、日本の知育玩具ブランド「エド・インター」や「くもん出版」などです。エド・インターのブロックは、安全基準をクリアしたEVA素材を使用しており、柔らかく軽量。6個入りで5,000円前後とやや高めの印象がありますが、耐久性と安心感を考えればコスパは非常に高いと言えます。

また、「LaQ」などブロック系の発展型商品を取り扱うブランドもあり、形の組み合わせが自由で、年齢が上がってからも創造的な遊びに発展させることができます。こちらは1セットで5,000円〜8,000円程度で、長期間の使用が見込める点から見ても費用対効果に優れています。

バランスストーンで代表的なブランドには、「Gonge(ゴンゲ)」「アガツマ」「ローヤル」などがあります。特にデンマーク発のGongeは、保育園や幼稚園でも使われているプロ仕様のアイテムで、品質・デザイン・耐久性の3点で非常に高評価。7個セットで12,000円前後と価格帯は高めですが、滑り止めや高さ違いの設計など、機能面での工夫が随所に見られます。

Gongeに対して、アガツマやローヤルなどの国内メーカーは価格が手頃で、6個セットで5,000円〜8,000円台の商品が多く、初めての導入にも適しています。特に「屋内専用」と明記された製品には、軽量ながら滑りにくく設計されているモデルもあり、コスパの良さが際立ちます。

さらに、近年はネット通販でしか手に入らない海外の無名ブランドでも、高評価レビューが付いている商品が多くあります。これらは価格を抑えつつ、滑り止めや高さ調整機能など、主要機能を備えている場合もありますが、品質にばらつきがあるため、レビュー確認や返品保証の有無などをよく確認することが大切です。

ちなみに、楽天やAmazonでは定期的にセールやクーポンが配布されており、実質的にかなりお得に購入できるケースもあります。ポイント還元や送料無料などを加味すれば、ブランド物でも意外とコスパ良く入手できることがあります。

このように、ブランドによって価格帯や機能に違いはありますが、「安心・長く使える・遊びが広がる」という3つの視点で選べば、自宅の育児環境に合った最適なコスパ商品を見つけることができます。

それでは次に、総まとめとして「結局どっちがオススメなのか?」をタイプ別に診断してみましょう。

初めての知育おもちゃなら?

「初めての知育おもちゃとしてどちらを選べばいいか?」という質問は、多くの保護者が直面する悩みのひとつです。結論から言えば、年齢や性格、家庭環境に応じて選ぶのがベストですが、共通しておすすめできるのは「バランスブロック」です。

バランスブロックは、柔らかくて軽く、形もシンプルなので、小さな子どもでも扱いやすい点が魅力です。1歳前後から使用できるものが多く、「つかまり立ち」や「歩行練習」といった発達の初期段階でも無理なく取り入れることができます。

たとえば、初めてのおもちゃ選びに悩んでいた1歳児の保護者が、バランスブロックを導入したことで「子どもが自らブロックの上を歩こうとするようになり、身体の安定感が増した」と話しており、初期の運動発達を支えるアイテムとして実感されている例もあります。

さらに、ブロックは一人遊びから親子遊びまで展開しやすく、使い方も「積む」「並べる」「つなげる」など非常に多彩です。そのため、買って終わりではなく、成長とともに遊び方を変化させながら長く活用できるという点でも、初めてのおもちゃとして理想的です。

一方で、バランスストーンは、ある程度歩行が安定し、ジャンプや片足立ちなどができるようになる3歳以降に導入するのが適しています。つまり、既にバランス遊びに慣れている子どもにとっては、チャレンジ性の高いおもちゃとして最適ですが、最初から導入するにはやや難易度が高めです。

また、初めての知育おもちゃに求められる「安全性」「収納のしやすさ」「静かな遊び」「多用途性」といった観点でも、バランスブロックはバランス良く条件を満たしており、最初の一歩として非常に適しています。

もちろん、バランスストーンにも「挑戦する楽しさ」「屋外でも使える耐久性」「運動能力の発達支援」という強みがありますが、それらは次のステップとして導入を検討するのが良いでしょう。

次に、子どもの性格に合わせた選び分け方について紹介します。

活発な子・慎重な子で使い分け

子どもによって性格はさまざまで、遊び方にも大きな違いがあります。特に「活発な子」と「慎重な子」では、好む動きや反応の仕方が異なるため、バランスブロックとバランスストーンを選ぶ際には、その性格に合った遊具を選ぶことがポイントです。

まず、活発な子におすすめなのは「バランスストーン」です。ジャンプ、ステップ、スピード感のある移動など、全身を使ってダイナミックに遊べる点がこの遊具の特徴です。特に跳ねることや挑戦することが好きな子には、ストーンの不安定さや高さが「ちょうどいい刺激」になります。

たとえば、6歳の男の子が「もっと高く!」「もっと遠くに飛びたい!」と、ストーンを階段状に並べて自分だけのジャンプコースを作っていた例もあり、動きの中に自由と工夫が詰まった遊びが自然と生まれています。

また、ストーンは複数人での競争ゲームやリレーにも向いているため、友達と遊ぶのが好きな社交的な子にも相性が良いです。動きながらルールを理解し、体を使って感情を表現する活発な子にとって、身体と頭を同時に使う良質な運動になります。

一方で、慎重な子には「バランスブロック」が最適です。柔らかく安全な素材でできており、高さも低いため、初めての挑戦でも安心して遊ぶことができます。特に、未知の動きや不安定な場所に対して怖がる傾向がある子には、バランスブロックの安定感が「自信を育てる第一歩」になります。

ある家庭では、3歳の女の子が最初は何度も手をつきながらブロックの上を歩いていましたが、徐々に慣れていき、今では自分で道を作って一人で歩けるようになったとのことです。自分のペースでステップアップできる環境が、内向的な子にとっての安心材料になっています。

また、慎重な子は観察力や集中力が高い傾向もあるため、ブロックを積んだり並べたりする静かな遊びを通して、想像力や思考力を育てることもできます。積極的な動きよりも、「どうやってうまく積もうか」「どういう順番で並べようか」と考える遊びがしっくりくる場合が多いです。

このように、活発な子には挑戦性のあるストーン、慎重な子には安心感とコントロールの効くブロックと、性格に合わせた選び方をすることで、それぞれの特性を活かした成長が期待できます。

最後に、タイプ診断の締めくくりとして「最終的な決め手」についてお伝えします。

最後の決め手はこれ!

ここまでバランスブロックとバランスストーンの特徴や違いを細かく見てきましたが、最終的にどちらを選ぶか迷ったときの「決め手」は何なのでしょうか。答えはシンプルで、「今のわが子に必要な“挑戦”のレベルがどこにあるか」を基準にすることです。

たとえば、まだ歩き始めたばかりで、不安定な足取りの子どもにとっては、バランスを取るだけでも大きなチャレンジです。この段階では、柔らかくて安心して遊べるバランスブロックが最適です。安全性が高く、親の目が届く室内でゆったりと遊べる環境が整います。

一方、3歳を過ぎて運動量が増え、ジャンプしたり走ったりといったアクティブな動きが日常になってきた子どもには、少し難しめのチャレンジが必要です。そうした場合には、バランスストーンが良い刺激となり、体幹やバランス感覚をさらに育てるきっかけとなります。

また、どちらもメリットがあると感じた場合は「両方揃える」という選択肢も視野に入れて良いでしょう。実際、多くの家庭が「最初はブロックで基礎を作り、その後ストーンで応用へ」という流れで導入しており、成長に合わせて使い分けるスタイルが主流になりつつあります。

たとえば、最初にブロックを使って平均台のように歩く遊びに慣れた後、ストーンを取り入れてジャンプの要素を加えることで、遊びのステージが一段階アップします。こうした流れは子どもの達成感にもつながり、自信や自主性を育てる大きな助けになります。

さらに、家庭環境や兄弟構成、遊びにかけられる時間、設置スペース、使用目的(室内用・屋外用)なども判断材料に加えてみてください。たとえば、「室内で静かに遊びたい」「毎日少しずつ身体を動かしてほしい」というならブロック、「思い切りジャンプしたい」「屋外でも遊ばせたい」というならストーンが適しています。

最後に、「子どもが楽しんで遊べるかどうか」も大切な基準です。どんなに高機能な遊具であっても、子どもがワクワクしなければ意味がありません。購入前に実際に子どもと動画や写真を見て反応を確認する、店舗で試す機会があれば活用するなど、子どもの気持ちを最優先にすることで後悔のない選択ができるでしょう。

これまでの情報を踏まえ、わが子にぴったりの知育アイテムを選び、日々の遊びの中で成長を感じていける環境を整えていきましょう。

まとめ

この記事では、「バランスブロック バランスストーン どっち」をテーマに、それぞれの特徴、対象年齢、知育効果、安全性、遊びの幅、コスパといった多角的な視点から比較してきました。どちらも子どもの発達に非常に有効な知育アイテムであり、選ぶ際には「年齢」「性格」「遊び方」「家庭環境」などを考慮することが重要です。

バランスブロックは、1歳から使える安全設計で、静的なバランス感覚の育成に優れています。遊びの中で考える力や創造力を育てることができるため、特に慎重な性格や初めての知育おもちゃとしておすすめです。

一方、バランスストーンは3歳以降の活発な子どもに最適で、ジャンプやバランス移動など動的な遊びを通じて、体幹や運動神経を伸ばすことができます。屋外でも活用できる点、年齢が上がっても楽しめる点から、長期的な使用を見越して導入する価値があると言えます。

また、両方を使うことで、静的・動的両方のバランス感覚を養い、遊びの幅も格段に広がります。兄弟姉妹で使い分けたり、成長段階に合わせてステップアップさせたりと、家庭ごとに柔軟な対応が可能です。

どちらかを選ぶ場合は、「今のわが子にとって、何が必要か?」を明確にすることで、おのずと最適な選択が見えてきます。そして、最も大切なのは、子どもが楽しく遊べること。日常の中にバランス遊びを自然に取り入れ、遊びながら学べる環境づくりを目指しましょう。

ご家庭に合った知育アイテムを取り入れて、子どもの成長を支える毎日を楽しんでください。

コメント